La comunità: grembo e destinazione dell’arte e della preghiera

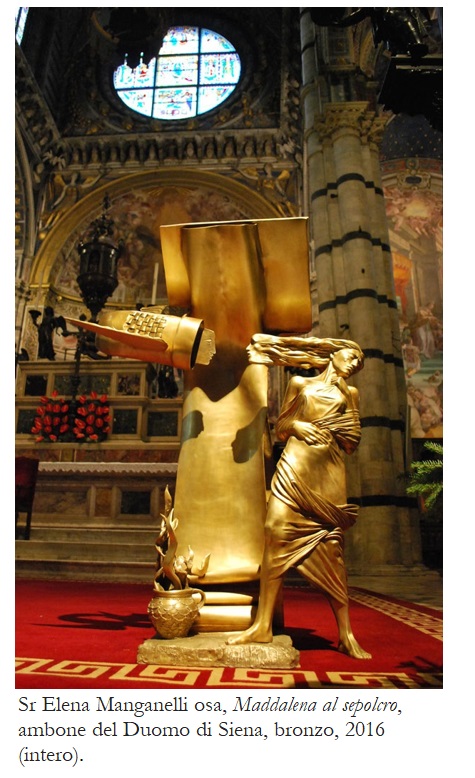

2 Febbraio, Giornata della vita consacrata /3 – «Nascere e crescere in una città come Siena significa sapere che la vera bellezza, quella che salva il mondo, è il frutto di un’intera comunità»: dal monastero agostiniano di Pennabilli il racconto di una monaca scultrice.

Nascere e crescere all’interno delle mura di una città come Siena significa sapere da sempre, ma senza averne esplicita coscienza, che la vera bellezza, quella che salva il mondo, è il frutto di un’intera comunità che, di generazione in generazione, si passa il testimone di una passione che la spinge a rispondere creativamente ai suoi inviti, lasciandosi guidare dalle linee del paesaggio naturale e artistico che disegna il teatro della propria storia.

Credo che in un simile contesto, facilmente e felicemente, la bellezza scovi e faccia venire alla luce l’estro ispirato degli artisti, ma la conquista di questa consapevolezza ha richiesto tutta la fatica del cammino che ho percorso fin qui, perché questa evidenza era occultata ai miei occhi da un’evidenza di segno quasi opposto: che siano, cioè, il dolore, la solitudine, l’incomprensione, l’origine della creatività degli artisti nel loro tentativo di dar forma alla disperazione, riscattandola dal nulla del non senso.

La vita travagliata e spesso tragica di gran parte degli artisti sembrerebbe confermare questa seconda ipotesi. Ma è così?

Pietre, legno e bronzo che parlano di una Presenza

Cercando un rifugio dalla sofferenza ho percorso le vie della mia città incantata dalle sue architetture e, sensibile alla misteriosa suggestione presente in ogni sua pietra e dettaglio, ho intuito la possibilità di accedere alla sorgente di tanta traboccante fecondità, ma senza riuscirvi.

Mentre cercavo una porta per entrare in quel luogo apparentemente inaccessibile, mi sono ritrovata, ancora bambina, in uno spazio di segreta intimità in cui, paradossalmente, ciò che vedevo fuori di me mi permetteva di penetrare, in modo inaspettato, in quel posto segreto, quasi ospitata, senza preavviso, in «interior intimo meo»;[1] ed era ancora la mia bella città a offrirmi quello spazio all’interno delle sue chiese e soprattutto del Duomo, dove figure in pietra, in legno o in bronzo, in particolare i crocifissi, mi attendevano chiedendomi di fermarmi e di stare con loro. “Ascoltando” quelle immagini, che le mie mani e i miei occhi, a loro modo, potevano “sentire” e “toccare”, percepivo il miracolo di una presenza viva e dialogante che, attraverso quelle forme e quei colori, sembrava attendesse proprio me, direi quasi la mia “carne”, per venire alla luce e per poter ancora generare forme capaci di evocare il richiamo di una vita piena di senso.

Mentre cercavo una porta per entrare in quel luogo apparentemente inaccessibile, mi sono ritrovata, ancora bambina, in uno spazio di segreta intimità in cui, paradossalmente, ciò che vedevo fuori di me mi permetteva di penetrare, in modo inaspettato, in quel posto segreto, quasi ospitata, senza preavviso, in «interior intimo meo»;[1] ed era ancora la mia bella città a offrirmi quello spazio all’interno delle sue chiese e soprattutto del Duomo, dove figure in pietra, in legno o in bronzo, in particolare i crocifissi, mi attendevano chiedendomi di fermarmi e di stare con loro. “Ascoltando” quelle immagini, che le mie mani e i miei occhi, a loro modo, potevano “sentire” e “toccare”, percepivo il miracolo di una presenza viva e dialogante che, attraverso quelle forme e quei colori, sembrava attendesse proprio me, direi quasi la mia “carne”, per venire alla luce e per poter ancora generare forme capaci di evocare il richiamo di una vita piena di senso.

Dialogando con loro ho trovato la via di accesso all’arte e alla preghiera, due realtà che sentivo accadere insieme e convergere verso un unico punto, una medesima Origine. Così, l’arte è diventata per me una sorta di “preghiera modellata con le dita”, come la creta nelle mani del vasaio, il quale, mentre dà forma alla materia, impara da essa come deve fare il suo lavoro, scoprendo che solo in un ascolto obbediente alle sue regole può sperare di portare a compimento quella promessa cui, da sempre, si sente destinato.

Ho amato ed amo la scultura con tutta me stessa e in questo amore ho scoperto la dinamica paradossale che sta al cuore della legge biblica, la quale chiedendo di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e tutta la mente, comanda di amare il prossimo come sé stessi. E così io, che alla scultura avevo già consacrato tutta la mia vita, in ascolto obbediente di lei, e per non tradirla, ho seguito quello a cui mi chiamava: la vita monastica.

La scelta non è stata facile perché non riuscivo proprio a vedere come fosse possibile continuare a essere scultrice, con tutto il tempo, la dedizione, i materiali e le attrezzature che richiede, all’interno di un monastero di clausura, non vedevo come continuare ad amare con tutte le forze l’arte se mi veniva chiesto di “sposare” altro.

La comunità è come un’opera d’arte

Oggi vivo nella comunità delle monache agostiniane di Pennabilli (RN), dove ho scoperto, con grande sorpresa, che una comunità è proprio come un’opera d’arte che ha bisogno della cura costante e della totale dedizione di ogni suo membro per poter prendere la sua giusta forma e che, allo stesso tempo, quella stessa comunità è come uno scultore che, con colpi mirati e precisi, non indolori, modella ogni suo membro.

Oggi vivo nella comunità delle monache agostiniane di Pennabilli (RN), dove ho scoperto, con grande sorpresa, che una comunità è proprio come un’opera d’arte che ha bisogno della cura costante e della totale dedizione di ogni suo membro per poter prendere la sua giusta forma e che, allo stesso tempo, quella stessa comunità è come uno scultore che, con colpi mirati e precisi, non indolori, modella ogni suo membro.

Come le sculture della mia città (materia investita di spirito), attraverso il “vedere” e il “toccare”, sono state per me una via di accesso alla Presenza vivente in loro, così, allo stesso modo, ma in una maniera più esplicita, la comunità è questa stessa possibilità per chiunque la avvicini.

«Ma perché questo “vedere” e questo “toccare” possano davvero essere apprezzati nella loro profondità e nella loro sorprendente apertura è necessario affinare una sensibilità che consenta uno scambio affettivo e conoscitivo continuo e reciproco, una sorta di “sentire comunitario partecipato” da cui dipende ogni altra esperienza del mondo e della vita».[2]

Nella luce di questa “sensibilità condivisa” – che nel monastero siamo chiamate a sviluppare nel «comune progetto di cercare instancabilmente Dio, avendo tutte un cuor solo e un’anima sola»[3] – la sofferenza non appare più l’origine dell’arte e della preghiera, essa risulta essere semmai come un pungolo che chiede di mettersi in moto verso la vera origine di ogni cosa, la quale è anche l’approdo cui tutto è chiamato a convergere: la gioiosa comunità trinitaria cui, già ora, i santi felicemente partecipano.

A proposito di questo blog

[1] Agostino, Confessioni, III, 6, 11.

[2] R. Ottone, La chiave del castello. L’interesse teologico dell’empatia di Gesù (copertina posteriore), EDB, Bologna 2018.

[3] Regola monastica di sant’Agostino, n.3.