Documenti, 3/2026

Ritornare al diritto

Discorso al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede

«Nel nostro tempo preoccupa in modo particolare, sul piano internazionale, la debolezza del multilateralismo. A una diplomazia che promuove il dialogo e ricerca il consenso di tutti, si va sostituendo una diplomazia della forza, dei singoli o di gruppi di alleati. La guerra è tornata di moda e un fervore bellico sta dilagando. È stato infranto il principio, stabilito dopo la Seconda guerra mondiale, che proibiva ai paesi di usare la forza per violare i confini altrui». Nel suo primo e programmatico discorso di inizio anno agli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede il 9 gennaio, pronunciato prevalentemente in inglese, papa Leone XIV ha lamentato una crescente limitazione della libertà di espressione e di coscienza nel mondo occidentale, «mentre va sviluppandosi un linguaggio nuovo, dal sapore orwelliano, che, nel tentativo di essere sempre più inclusivo, finisce per escludere quanti non si adeguano alle ideologie che lo animano». Ha ricordato diversi focolai di crisi attuali e ha chiesto un cessate il fuoco immediato per l’Ucraina. Per una pace duratura in Medio Oriente ha ribadito che «la soluzione a due Stati permane la prospettiva istituzionale che viene incontro alle legittime aspirazioni di entrambi i popoli». Per il Venezuela ha chiesto nuovamente di «rispettare la volontà del popolo venezuelano e a impegnarsi per la tutela dei diritti umani e civili di ognuno», senza menzionare esplicitamente l’intervento degli Stati Uniti nel paese.

Stampa (9.1.2026) da sito web www.vatican.va. Titolazione redazionale.

Unità nella collegialità

Concistoro straordinario, 7-8 gennaio 2026

«Sono qui per ascoltare» e «Sono profondamente grato per la vostra presenza e per la vostra partecipazione, tutte orientate a sostenermi nel mio servizio di successore di Pietro». Il 7 e l’8 gennaio i cardinali riuniti in Vaticano per un concistoro straordinario su invito di papa Leone XIV hanno deciso a stragrande maggioranza di affrontare due temi orientati al futuro della Chiesa, e centrali nel pontificato di papa Francesco: «Sinodo e sinodalità, strumento e stile di collaborazione» e «Missione».

Al concistoro hanno partecipato 170 cardinali, suddivisi in 20 gruppi. I due temi che non hanno ottenuto la maggioranza, liturgia (caldeggiato soprattutto dai circoli conservatori per il tema del rito preconciliare) e riforma della curia romana, saranno trattati in un secondo concistoro straordinario, che si terrà in giugno.

Successivamente papa Leone XIV vorrebbe convocare un concistoro di alcuni giorni ogni anno, preannunciando così la scelta di uno strumento di collegialità per il governo della Chiesa: «In futuro, questo stile di ascolto reciproco, cercando la guida dello Spirito Santo e camminando insieme, continuerà a essere di grande aiuto per il ministero petrino che mi è stato affidato».

Stampa (8.1.2026) da sito web www.vatican.va.

Mater populi fidelis

Su alcuni titoli mariani riferiti alla cooperazione di Maria all'opera della salvezza

Dietro questa nota dottrinale intitolata Mater populi fidelis su alcuni titoli mariani riferiti alla cooperazione di Maria all’opera della salvezza, come ha dichiarato il prefetto del dicastero, card. Victor Manuel Fernández, «c’è una ricca storia di decenni»: essa «risponde a numerose domande e proposte (...) giunte presso la Santa Sede soprattutto negli ultimi 30 anni», tra cui uno studio avvenuto attorno al 1996. Il documento, pubblicato il 4 novembre 2025, non solo «chiarisce in che senso sono accettabili o meno alcuni titoli ed espressioni riferiti a Maria», ma «si propone di approfondire i corretti fondamenti della devozione mariana» (Presentazione) relativamente alla «cooperazione di Maria all’opera della salvezza». In particolare, è «sempre inappropriato usare il titolo di Corredentrice», che «rischia di oscurare l’unica mediazione salvifica di Cristo». Analogamente «è necessaria una speciale prudenza nell’applicare a Maria» il «titolo di “Mediatrice”»: «di fronte alla tendenza ad ampliare la portata della cooperazione di Maria, partendo da questo termine», ne viene specificata «sia la preziosa portata sia i limiti». La Nota si sofferma poi sul titolo di «Madre dei credenti», approfondendo l’aspetto della maternità spirituale di Maria, e particolarmente su quello di «Madre della grazia». La conclusione invita a contemplare Maria come «Madre del popolo fedele». La firma di papa Leone XIV esplicita il valore del documento come parte del magistero ordinario della Chiesa.

Stampa (4.11.2025) da sito web www.vatican.va.

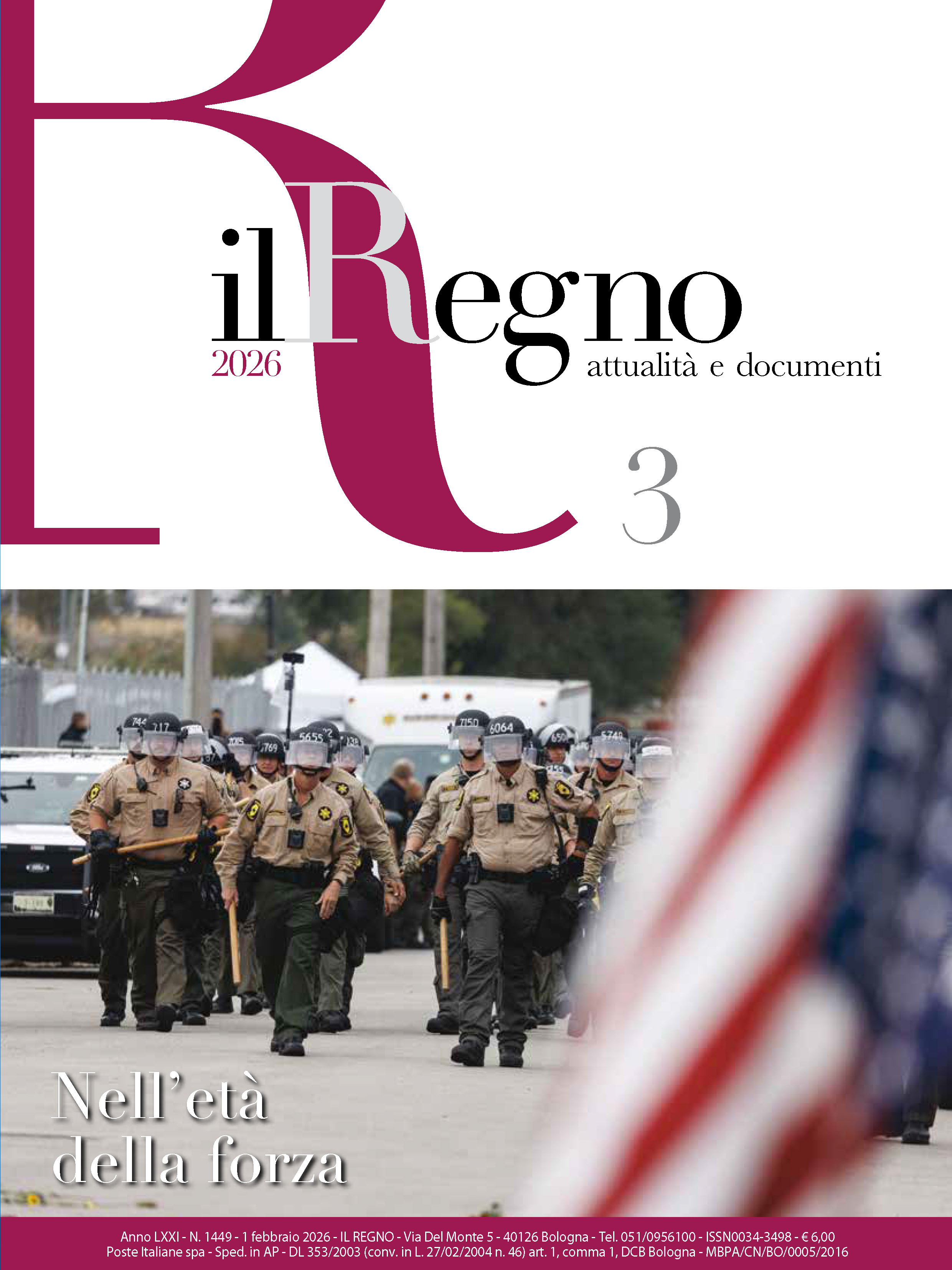

Una casa di pace nell'età della forza

I vescovi italiani sull'attualità politica e sociale

«In un contesto globale definito “età della forza”, dove il diritto internazionale cede il passo alle armi e alla logica del dominio, i vescovi hanno rinnovato l’impegno della Chiesa italiana a essere “casa della pace”, accogliendo l’invito di papa Leone XIV a riscoprire l’essenziale della fede cristiana» (Comunicato finale). È stato questo il punto centrale della sessione invernale del Consiglio episcopale permanente, che si è riunito a Roma dal 26 al 28 gennaio. All’ordine del giorno c’erano le priorità pastorali e i passi da compiere per dare seguito alle decisioni maturate a conclusione del Cammino sinodale e dopo l’Assemblea generale del novembre scorso. È stato quindi deciso che il tema principale dell’82ª Assemblea generale (a Roma dal 25 al 28 maggio) saranno gli orientamenti pastorali della Chiesa in Italia e le decisioni post-sinodali.

Molta attenzione ha suscitato l’appello del presidente dei vescovi, il card. Matteo Zuppi, riguardante il referendum confermativo della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, previsto per il 22 e 23 marzo, appello che da alcuni è stato inteso come un’indicazione a votare «no». Interpretazione poi smentita dall’agenzia stampa della CEI SIR il 27 gennaio.

Stampa (28.1.2026) da sito web www.chiesacattolica.it.

Sulla politica di Trump

«Noi vescovi cattolici amiamo il nostro paese e preghiamo per la sua pace e prosperità. Proprio per questo motivo, in questo contesto, sentiamo il dovere di alzare la voce in difesa della dignità umana donata da Dio». Nel contesto della crisi politica e sociale innescata dalle politiche aggressive e repressive dell’Amministrazione Trump in materia di immigrazione, attuate dalle forze dell’Immigration and customs enforcement (ICE), il 12 novembre 2025 la Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti ha pubblicato un Messaggio pastorale speciale sull’immigrazione, approvato durante l’Assemblea plenaria autunnale dei vescovi a Baltimora.

Il 19 gennaio, poi, i cardinali Blaise Cupich, Robert McElroy e Joseph Tobin, rispettivamente arcivescovi di Chicago, Washington e Newark, hanno pubblicato una dichiarazione congiunta intitolata Tracciare una visione morale della politica estera americana, in cui l’attuale politica estera degli Stati Uniti viene messa a confronto con le linee del recente discorso di Leone XIV al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede (in questo numero a p. 65).

Stampa da siti web www.usccb.org (12.11.2025) e adw.org (19.1.2026); nostra traduzione dall’inglese.

Il presidente dei vescovi USA: moderazione

Facendo eco alle parole di papa Leone XIV durante l’Angelus del 25 gennaio l’arcivescovo Paul S. Coakley, presidente della Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti, è intervenuto sulla repressione in corso a Minneapolis per mano delle forze dell’Immigration and customs enforcement (ICE). L’arcivescovo di Oklahoma City ha poi preso nuovamente la parola il 28 gennaio (www.usccb.org; nostra traduzione dall’inglese, con titolazione redazionale).

Agenda Documenti

Il cantiere della formazione dei diaconi

Mentre la richiesta di aprire il diaconato alle donne è stata temporaneamente arrestata dal responso dell’ultima Commissione di studio sul diaconato femminile (cf. Regno-doc. 1,2026,20), il Dicastero per il clero, che dal 2013 è competente per la formazione di diaconi e presbiteri, ha reso nota l’intenzione di aggiornare i due documenti sulla formazione dei diaconi, sollecitato dal processo sinodale, che aveva avanzato tale proposta nel 2023. In un intervento tenuto a Vicenza all’ultima edizione delle Giornate teologiche sul diaconato (17-18.10.2025; cf. Regno-att. 20,2025,574; atti in corso di pubblicazione presso ISG Edizioni) don Pasquale Bua, responsabile della formazione dei candidati al diaconato del seminario di Anagni e officiale della Segreteria generale del Sinodo, ha voluto quindi offrire un contributo a quest’opera di revisione, evidenziando i principali sviluppi teologico-pastorali intorno al diaconato che si registrano nei documenti della Santa Sede pubblicati dopo il 1998.

Il testo rimarca la necessità di procedere all’aggiornamento applicando un metodo sinodale, cioè di ascolto delle Chiese, per «trasformare... il redigendo documento della Santa Sede in un testo-quadro di orientamento generale sulla “struttura” del diaconato, immaginato per lasciare spazio a una pluralità di “figure” diaconali a seconda dei bisogni effettivi delle Chiese locali».

«Ripensare la Ratio alla luce degli sviluppi magisteriali successivi fino al Sinodo 2021-2024»; originale in nostro possesso.