Attualità, 14/2025

Medio Oriente - Gaza: la semina dell’odio

Una testimonianza. Si è a Gaza nell’attesa di raggiungere una precaria e perigliosa distribuzione di cibo. Una massa di persone è stesa a terra. Un soldato israeliano spara in aria per dare inizio alla disperata competizione.

Bibbia - Guerra: la Scrittura armata

Il caso delle crociate

Ricordati «di ciò che ti ha fatto Amalèk». Estratte dall’ultimo libro della Torah (Dt 25,17), queste parole sono entrate nel discorso rivolto alla nazione da Benjamin Netanyahu l’8 ottobre 2023, giorno successivo all’uccisione di 1.200 persone e al rapimento di oltre 250 da parte di Hamas e addentellati.

Bibbia – Guerra: prima la forza poi la pace

In un tempo come l’attuale in cui, da un lato, s’assiste a una crisi profonda del diritto internazionale (prima la forza poi la pace) e, dall’altro, s’odono reiterati richiami alla via diplomatica, conviene domandarsi se ci sono fondamenti biblico-teologici al riguardo.

Siria – Cristiani: vogliamo vivere

La «Siria non è un ambiente sano per la giustizia, la democrazia e l’accettazione delle diverse comunità come parte del popolo di questo paese»: mons. Jacques Mourad, arcivescovo di Homs, esprime con coraggio le preoccupazioni per il futuro del suo paese.

Agostino - Occidente: una lunga eredità

E le sue tracce nella storia della filosofia, della teologia e della letteratura

Come in più occasioni si è espresso padre Agostino Trapè, uno dei massimi conoscitori dell’opera e della figura del santo (cf. Regno-att. 12,2025,309), il vescovo d’Ippona ha influito sul pensiero occidentale in modo costante e profondo, specie in quello teologico e filosofico.

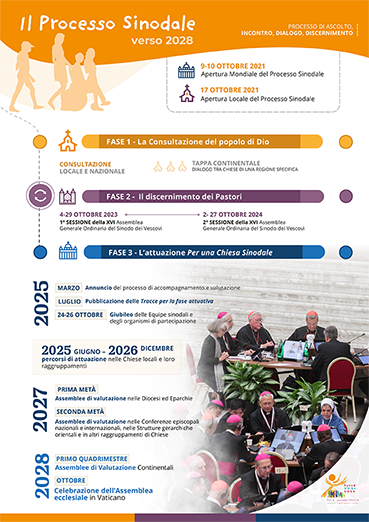

Chiesa cattolica - Sinodalità: ancora avanti

Riflessioni a partire dalle Tracce che accompagneranno la Chiesa fino al 2028

Da che parte cominciare? Parlando di Sinodo sulla sinodalità, la prima domanda che tutti ci stiamo ponendo è se il nuovo papa confermerà questa grande parte dell’eredità di Francesco (cf. suppl. a Regno-att. 8,2025,20) e, se sì, come.

Papa - Stati Uniti: una nuova fase del cattolicesimo

Potrà la Chiesa di Leone XIV dialogare con gli USA di Trump?

La solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, il 29 giugno, ha coinciso con uno dei momenti-simbolo nel cambio di paradigma nei rapporti tra il papato e la Chiesa globale, con il primo vescovo di Roma nato negli USA, Leone XIV, che ha imposto il pallio a 8 arcivescovi del proprio paese.

Leone XIV - Violenze e abusi: il funerale e la lapide

Come due giornalisti agnostici sono diventati i più forti sostenitori del papa

Quando nel tardo pomeriggio dell’8 maggio scorso lo sguardo di tutto il mondo era puntato sulla loggia centrale della basilica di San Pietro, dopo che la fumata bianca dal comignolo della Sistina aveva annunciato l’elezione del nuovo pontefice, qualcuno nella piazza auspicava senza troppe speranze che potesse trattarsi del card. Francis Robert Prevost.

Testimonianza - Cause di santità e medicina: quando si dice miracolo

Il ruolo del medico nel Dicastero delle cause dei santi

Il primo coinvolgimento dei medici nel lavoro del Dicastero delle cause dei santi avvenne nel secolo XV-XVI grazie al coevo sviluppo delle scienze mediche. Nel 1609, in occasione della causa di canonizzazione di san Carlo Borromeo, gli uditori della Sacra Rota (nel tempo le cause passarono alla Sacra congregazione dei riti), durante l’esame di circa 10 miracoli operati da san Carlo, decisero di sottoporli al giudizio di alcuni periti medici.

Cause di santità – Medicina: una guarigione inspiegabile in Africa

Nel 2021, nell’ambito di una causa di beatificazione, alla Consulta medica viene sottoposto un caso di guarigione inspiegabile, avvenuta per intercessione di una suora italiana, serva di Dio. Si tratta di un neonato nato in Africa nel 2013, dichiarato «nato morto» alla nascita e tornato in vita dopo circa 30 minuti dalla nascita.

Italia - Riuso delle chiese dismesse: per una diaconia territoriale

Una possibile pista e una provocazione per la teologia

Sul tema ormai emergente anche in Italia del riuso di edifici di culto abbandonati o dismessi, nel maggio scorso sono intervenuti a Bologna due convegni internazionali che hanno offerto prospettive originali, specialmente se letti congiuntamente.

Italia - Rapporto Caritas: lavorare non basta

Cresce il lavoro povero, manca la casa, calano le cure mediche

C’è un’Italia che ogni mattina si alza, va al lavoro fino a sera e non riesce comunque a pagare l’affitto. Un’Italia che ha smesso di credere nella promessa che un’occupazione, qualsiasi occupazione, sia il passaporto per una vita dignitosa. È l’Italia dei working poor, i lavoratori poveri che rappresentano ormai quasi un quarto delle persone che bussano alle porte dei centri Caritas.

Chiamatemi Maddalena

Maria di Magdala, l’apostola degli apostoli

Northrop Frye, nel 1982, definì la Bibbia come un «grande codice» culturale, per dire che è stata e continua a essere un immenso repertorio da cui artisti, narratori, poeti, musicisti, filosofi, studiosi di tante discipline umanistiche, ma anche scientifiche, hanno ricavato e non cessano di trarre le loro immagini, i loro simboli, i loro concetti, i loro principali e più suggestivi riferimenti ideali, etici, estetici.

G. Boni, M. Ganarin, A. Tomer, Il «processo Becciu»

Un’analisi critica

Docenti e ricercatori dell’Università di Bologna, coordinati dall’ordinario di Diritto canonico Geraldina Boni, fanno il punto sui molti problemi suscitati dal processo vaticano contro il card. Becciu e altri imputati per la vicenda dell’acquisto del palazzo di Londra con fondi della Segreteria di Stato.

E. Renan, Francesco d’Assisi

La figura di Ernest Renan è tornata agli onori della cronaca. L’attuale presidente del Consiglio, volendo fugare i dubbi sulla martellante presenza nel suo discorso pubblico del termine «nazione», ha chiarito che lo utilizzava secondo la celebre accezione dello storico francese: «La nazione è un plebiscito di tutti i giorni».

M. Ferraris, La pelle

Che cosa significa pensare nell’epoca dell’intelligenza artificiale

Poche «tassonomie» hanno interrogato il pensiero occidentale con la stessa insistenza di quella stilata da Martin Heidegger. Dovendo catturare la differenza tra regno minerale, regno animale e regno umano, il filosofo di Essere e tempo scolpisce l’ormai celebre distinzione: «la pietra è senza mondo», «l’animale è povero di mondo», «l’uomo è formatore di mondo».

A. Prencipe, M. Sideri, Il visconte cibernetico

Italo Calvino e il sogno dell’intelligenza artificiale

Il «metodo Calvino», nell’interpretazione di questo breve saggio, consta nella paradossale tensione e contrapposizione degli opposti, ad esempio ordine-disordine, leggerezza-pesantezza, unicità-molteplicità e via dicendo. Ciò significa saper osservare, descrivere, analizzare, rispettare i dati come fanno gli scienziati. In un’intervista televisiva, Calvino ebbe cura d’evidenziare che «solo una certa prosaica solidità può dare vita alla creatività; la fantasia è come una marmellata: bisogna spalmarla su un solido pezzo di pane».

E. Todd, La sconfitta dell’Occidente

L’Occidente sta perdendo la partita globale. È la tesi di Todd, che intreccia demografia, antropologia e geopolitica per decifrare un declino che va oltre la crisi economica o militare. Scritto nei primi mesi del 2024, mentre il conflitto ucraino entrava nel suo secondo anno, il libro usa quella guerra come specchio di trasformazioni più profonde.

D. Rienzi, Dio rimane

Ri-orientamenti teologici

Il volume ha in sé lo sforzo dell’analisi e della proposta in un approccio che ambisce allo spirituale come aggettivo del vivere credente. L’autrice, monaca camaldolese, laureata in Filosofia e in Medicina oltre che in Teologia, confronta paradigmi vecchi e nuovi della fede cristiana per metterne in luce i lati più problematici e più promettenti, e giungere a quella che definisce una «teologia consapevole» (89).

S. Givone, La ragionevole speranza

Come i filosofi hanno pensato l’aldilà

Il lettore deve lasciarsi guidare più dal titolo che dal sottotitolo. Quest’ultimo induce a ritenere d’essere di fronte a una rassegna, forse storica, forse tematica, dei vari modi in cui i filosofi hanno pensato alla vita dopo la morte. Certo il libro si inoltra anche su questo terreno: i filosofi dell’antica Grecia sono una presenza, così come lo è il pensiero moderno, specie di matrice tedesca. Praticamente assente è invece la filosofia medievale.

S. Simonelli, Nel mondo di Kafka

Enigmi, allusioni, speranza

Franz Kafka, Praga, Max Brod, le lettere a Milena: un’esplorazione empatica sulle tracce dell’autore de Il Processo che Saverio Simonelli conduce sino a tratteggiare un vero e proprio paesaggio interiore ed esistenziale di uno dei più grandi scrittori del secolo breve.

M. Faggioli, Theology & Catholic Higher Education

Beyond our identity crisis

Analizza il vasto mondo dei college e delle università cattoliche negli Stati Uniti, nel contesto dei mutamenti sociali, culturali, politici ed economici degli ultimi decenni, questo denso e impegnato saggio di Massimo Faggioli, la cui realtà viene affrontata a partire dalla situazione particolare in cui si ritrovano i dipartimenti e le facoltà di teologia nei campus cattolici americani e conseguentemente la stessa teologia accademica.

A. Ballarò, La forma del Credo

La redazione del simbolo cristiano

Ricorre quest’anno il 1700° anniversario del concilio di Nicea. Contribuisce alla riflessione su quel testo dogmatico il libro appena pubblicato da Antonio Ballarò, insegnante di religione e dottorando alla Pontificia università gregoriana di Roma.

V. Roghi, Un libro d’oro e d’argento

Intorno alla Grammatica della fantasia di Gianni Rodari

Il testo costituisce un’intensa e appassionata rimeditazione della celebre Grammatica della fantasia, pietra miliare della pedagogia e della creatività infantile firmata da Gianni Rodari. Più che un commentario, l’autrice – storica della scuola e raffinata narratrice – intreccia biografia, contesto storico e riflessione culturale, restituendoci un Rodari poliedrico: maestro, poeta, utopista, teorico della «fantastica» e persona capace d’annodare linguaggio e democrazia.

P. Benanti, Il crollo di Babele

Che fare dopo la fine del sogno di Internet?

Il godibile volume di Paolo Benanti, autore prolifico, docente alla Gregoriana ed esperto d’intelligenza artificiale e nuove tecnologie – in particolare sulle relative sfide etiche e morali – ha il non trascurabile pregio di essere una lettura accessibile anche ai non esperti, pur essendo un testo ricapitolativo, denso di informazioni e propositivo.

R. Pasolini, La vita eterna

Le edizioni San Paolo hanno recentemente dato il via alla collana «Questa è la nostra fede», che vuole rappresentare un viaggio alla riscoperta della fede alla luce del concilio di Nicea, di cui quest’anno ricorre il 17o centenario. Il quarto volume della serie riproduce sostanzialmente gli esercizi spirituali dettati alla curia romana nel marzo scorso dal frate cappuccino Roberto Pasolini, neo-predicatore della Casa pontificia.

S. Baral, Timidi cristiani

Ritrovare l’inquietudine e il coraggio della fede

Appena preso in mano il volumetto, nella mente di molti lettori appare un pensiero: la Prefazione deve essere una delle ultime righe scritte da Paolo Ricca, il grande rappresentante del protestantesimo italiano scomparso nell’agosto del 2024. Eppure in un testo edito nel 2025 il rilievo resta celato.

Il piccolo vescovo e la Chiesa del futuro

Roland Breitenbach pubblicò Il piccolo vescovo. Un romanzo sulla Chiesa del futuro nel 1990 (qui edizioni Neri Pozza 1995, traduzione di Maria Grazia Donella, disegni di Jules Stauber). A 35 anni di distanza, i temi che lo attraversano sono esattamente quelli che possiamo trovare nella rassegna stampa dell’ultima settimana. Impressionante.

Novara – Don Matteo Balzano: siamo sgomenti

È sempre dolorosissima la notizia di una persona che decide di togliersi la vita; a maggior ragione se si tratta di un prete. Era giovane don Matteo Balzano, 35 anni; amato dai giovani e da tutti i parrocchiani di Cannobbio, nella diocesi di Novara.

Italia - Carceri: cappellani laici

Una proposta per la pastorale negli istituti di pena

Non sempre è facile per le diocesi italiane identificare chi tra il clero possa svolgere l’incarico di cappellano negli istituti di pena.

Italia - ATISM: la bioetica e i limoni

Il XIII seminario nazionale dell’Associazione teologica italiana per lo studio della morale

Conosci «tu la terra dove fioriscono i limoni?». Alla domanda che Wolfgang Goethe pone in bocca a un suo personaggio potremmo legittimamente rispondere che essa è la Sicilia e che là fiorisce anche la bioetica.

Cultura - Cinema: ripensare la paternità

Tre recenti film per un nuovo immaginario maschile

Se le continue aggressioni a donne e i femminicidi ci ricordano quanto ci sia ancora da fare per rammendare una società troppo spesso fondata su dinamiche relazionali tossiche e orientate al possesso, tante novità editoriali e filmiche ci dicono invece che, a fronte di tanti cambiamenti culturali del pianeta donna, è in atto – anche se non ancora delle proporzioni auspicabili – un parallelo movimento di ripensamento del maschile.

Rifugiati - Rapporto UNHCR: sempre in aumento

Ma ospitati nei paesi più poveri

Poche questioni sono oggi così divisive e politicizzate come quella dell’accoglienza dei rifugiati, e poche sono basate su rappresentazioni e narrative che prescindono così largamente dai dati effettivi, o ne selezionano soltanto alcuni, o li distorcono per generare paure e pregiudizi.

Repubblica democratica del Congo - Chiesa cattolica: il martire e la «pace»

Un beato anti-corruzione e un pessimo accordo

Un accordo e una beatificazione lampo. Si potrebbe sintetizzare così, mettendo insieme due fatti diversissimi fra loro eppure accaduti negli stessi giorni, con una notevole rilevanza per la Repubblica democratica del Congo (RDC).

Caritas - Debito africano: cambiare la rotta

La Chiesa cattolica torna a impegnarsi sul fronte del debito estero dei paesi africani. Era scesa in campo per la prima volta nel 2000, in occasione del giubileo indetto da papa Giovanni Paolo II.

Cuba – Chiesa cattolica: dare voce alla disperazione

Il messaggio Pellegrini di speranza dei vescovi cattolici di Cuba per l’anno giubilare1 non è un testo di circostanza. Sviluppato in 11 punti, va oltre le riflessioni spirituali per addentrarsi nella dura realtà che il popolo cubano vive da tempo (cf. Regno-att. 10,2024,291).

1700° anniversario di Nicea – Angelicum. Dialogo luterano-ortodosso. FLM – Consiglio. Italia – Terzo incontro delle Chiese cristiane. CEC – Comitato centrale. Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani – Testi 2026. Leone XIV – Delegazione del Patriarcato Ecumenico.

Il matrimonio, vero canone. Il ruolo della Segreteria di Stato. Giubileo dei movimenti. Capi di Stato in Vaticano. Significati ecumenici di Nicea. Riconoscimento di Lin Yuntuan. Acutis e Frassati canonizzati a settembre. Leone XIV e i vescovi italiani. Giubileo dei governanti. Remissione del debito ecologico. Giubileo dei sacerdoti. Le guerre, il diritto e la forza. Pietro, Paolo e l’impegno ecumenico.

Teologia del laicato e diritto canonico: no laici, no Chiesa

«La Chiesa ha conosciuto molte crisi: eresie, scismi, potere temporale». Ma oggi ne viviamo una molto più sottile: «quella della mancanza di armonia fra la testa e le membra, difficile da vedere e ancora più difficile da sanare» in quanto è «una delicata crisi d’equilibrio» in cui tutto «il corpo non lavora bene, né la testa e neppure le altre membra e (…) anche l’opera di evangelizzazione ne risente». Sono parole del canonista Ladislas Orsy (1921-2024), tratte da una conferenza sinora inedita. Pronunciata a Camaldoli nel 2007, era incentrata sul tema del ruolo dei laici e anticipava temi e sviluppi su cui ancora oggi stiamo facendo i conti. Dunque, secondo Orsy, «il problema del laicato è il problema di tutta la Chiesa». E per fare un passo avanti, la teologia – seguendo quanto stabilito dal Vaticano II – dovrebbe «esaminare e capire molto meglio il fatto che tutti i fedeli e tutta la Chiesa sono in possesso della dottrina evangelica, e tutta la Chiesa, tutti i suoi membri che hanno fede viva, hanno una speranza forte e praticano la carità, possono avere un senso soprannaturale d’intendere e anche di spiegare la fede e i suoi misteri meglio di certi chierici. Bisogna allora cercare i modi per dare la possibilità a tutto questo popolo di Dio di parlare di quello che intendono, di manifestare alla Chiesa in un’atmosfera di libertà la loro comprensione della fede, la loro fede che cerca l’intelligenza». Ma questo significa un doppio cambiamento di mentalità: della gerarchia e anche di quella dei fedeli, che «non sono consapevoli della loro dignità».

In principio era la traduzione

Origine e comprensione del testo

Se il cristiano spara

Un dialogo nell’80° della Liberazione