Libri del mese

Laico, cioè cristiano e testimone

Mons. Brambilla rilegge alcuni scritti del card. Martini

Che cosa vuol dire essere cristiani nel mondo di oggi? Così Carlo Maria Martini pone profeticamente la domanda già nel 1969, dieci anni prima di approdare a Milano, nel testo che apre la raccolta dei contributi occasionali, ma sempre acuti, del cardinale di Milano, presentati nel volume Cristiani coraggiosi. Laici testimoni nel mondo di oggi.

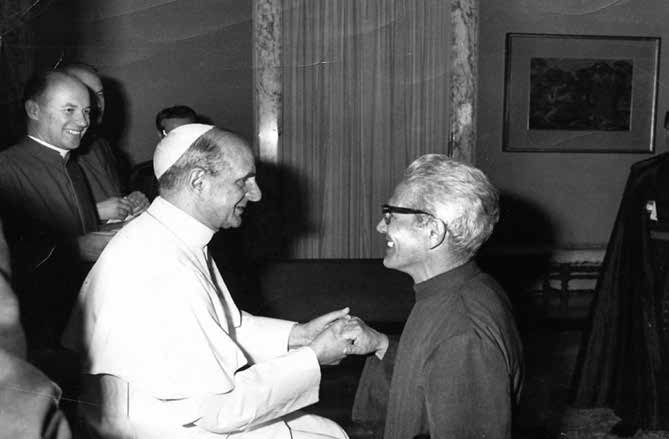

Il rinnovamento che venne fermato

Paoli, Montini e la crisi dell’Azione cattolica italiana: una storia esemplare

Il volume curato da Sergio Soave è importante perché fa luce, con un’ampiezza di documentazione ricchissima, su un momento fondamentale della vita di Arturo Paoli (1912-2015; cf. Regno-att. 10,2016, 311), quello della crisi della Gioventù italiana di Azione cattolica (GIAC) del 1953-1954. Merito del volume è quello di tenere insieme una lucida ricostruzione del mondo romano, ecclesiale e politico, con la riflessione e il cammino spirituale, religioso e anche psicologico di Arturo Paoli. Sono preziose le lettere pubblicate, in particolare quelle al presidente della GIAC Mario Rossi e al sostituto alla Segreteria di stato, mons. G.B. Montini.

A ciascuno il suo

Pluralismo e modernità nel vissuto dei sacerdoti italiani in una recente indagine etnografica

Non si può certo negare che la figura del prete, nonostante diventi sempre più normale non averne esperienza diretta e consueta (e forse ancora di più per questo?), continua a suscitare curiosità e interesse. Sarà per la condizione di celibato deliberatamente eletto o per la sensazione che egli viva un’esistenza piuttosto «anormale», per la domanda circa le motivazioni che possano averlo indotto a una scelta di questo genere o, più semplicemente, per l’idea che egli sia, alla fine, un uomo «fuori dal tempo e dalla storia»... ma non c’è dubbio che il prete interessi.

Carne sintetica: le questioni etiche nel piatto

Le questioni etiche nel piatto

Il 5 agosto 2013 più di duecento giornalisti hanno affollato i Riverside Studios a Londra. La folla, analoga a quella che si raduna per la presentazione degli ultimi telefonini o computer dei maggiori brands internazionali, non era in attesa di un conglomerato prodigioso di silicio e vetro ma di un panino, un hamburger per la precisione, non meno prodigioso dal punto di vista tecnologico.

Chiesa e memoria divisa

Percorsi storici nel Novecento

Nella lunga preparazione al «Grande giubileo» con cui intendeva celebrare la fine del secondo millennio di civiltà cristiana, Giovanni Paolo II sottolineò più volte l’importanza per la Chiesa di riconsiderare criticamente il suo passato e di prendere coscienza delle colpe di cui i suoi figli nel corso della storia si erano macchiati. In ogni caso «purificare la memoria» significava liberarla da quelle fratture che ancora pesavano nella coscienza ecclesiale, da quelle divisioni che avevano costellato la sua storia. Nella celebrazione penitenziale del giubileo, svoltasi in Vaticano il 12 marzo 2000, l’elenco delle colpe trovò una sua complessiva sistematizzazione, più tematica che cronologica, che smussava la precisione dei fatti e attribuiva per lo più genericamente le colpe a tutta l’umanità. Ma c’era un preciso riferimento alle persecuzioni contro gli ebrei, in cui si poteva riconoscere l’allusione alla responsabilità dei cristiani per la Shoah e per le vicende più drammatiche del XX secolo.

Nel grembo del tempo

Il dibattito sull’età «assiale»

A che punto siamo della storia? Questa domanda sembra essere sempre più frequente e pressante non solo sulle labbra degli specialisti delle discipline storico-sociali. Formulare una diagnosi del tempo o verificare la tenuta di un’epoca intravvedendone il declino rappresentano operazioni d’indubbio interesse. Nell’apparente compattezza della storia umana affascinano sempre più i crinali di separazione tra un’era e l’altra. L’atteggiamento di chi vuole rendere abitabile e confortevole la scena del tempo presente sembra infatti aver ceduto il passo a una sorta d’ansia per le diagnosi temporali. L’esigenza più urgente diventa così quella di leggere i segni del passaggio da uno stato all’altro della storia.

Narrare è creare

Come Echnaton e Thomas Mann inventarono Dio

Echnaton (o Akhenaton) compose il grande e il piccolo Inno al sole attorno al 1345 a.C. Nel 1933 uscì il primo volume della tetralogia di Giuseppe e i suoi fratelli e nel 1943 il quarto e ultimo volume (cf. Regno-att. 1,2015,29). Circa 3.300 anni separano i due avvenimenti. Thomas Mann aveva visitato l’Egitto nel 1925 e nel 1930. Nel romanzo, Echnaton è il faraone del tempo di Giuseppe. E le allusioni testuali agli Inni al sole vi occupano un posto centrale, come ad esempio nella famosa interpretazione del sogno. Peter Sloterdijk definisce la tetralogia di Thomas Mann «il capolavoro nascosto della teologia moderna».

100 anni di Turoldo

La biografia di M. Maraviglia interpreta molteplici stagioni ecclesiali

Il prossimo 22 novembre ricorrerà il centesimo anniversario della nascita di padre David Maria Turoldo. Con la pubblicazione di quest’ampia e approfondita biografia a cura di Mariangela Maraviglia "David Maria Turoldo. La vita, la testimonianza (1916-1992)", uscito per i tipi di Morcelliana (pp. 447, € 30,00), l'autrice conclude un percorso di studio che l’ha vista instancabile peregrina proprio come lo fu il frate poeta. Basta dare un semplice sguardo alla quantità degli archivi utilizzati per rendersi conto del paziente lavoro di scavo documentario che l’ha vista impegnata in decine di città italiane e straniere; carte di archivio continuamente intrecciate tra di loro a dimostrazione che per dipanare l’intricato gomitolo di ogni biografia è necessario sciogliere tutti i nodi e seguire tutti i fili.

Da un coro per la comunità

La traduzione italiana del Talmud babilonese

Alle spalle della grande impresa di tradurre integralmente in italiano il Talmud babilonese ci sono molteplici fattori d’ordine culturale, organizzativo, tecnologico e istituzionale. Tra tutti questi aspetti privilegeremo il primo. Una delle caratteristiche più evidenti dell’universo talmudico è di essere, fin dal suo sorgere, espressione di una realtà collettiva. Si tratta di un immenso libro corale senza autore; nello stesso tempo, però, è anche un testo ricco di nomi di persona. È, per così dire, un coro composto da parti solistiche in costante dialogo reciproco. Si tratta di un lavoro collettivo senza essere per questo una raccolta anonima di sapienza popolare. Non ci sarebbe infatti il Talmud se non ci fossero state le varie generazioni di chakamim («sapienti, saggi»).

Dio c'entra

Dai primi allarmi sulla crisi ambientale alla Laudato si’ di papa Francesco

La trattatistica teologica, prima di quella che va sotto il nome di «crisi ecologica» scoppiata agli inizi degli anni Settanta con l’allarmante dossier del Club di Roma, I limiti dello sviluppo (1972), quando trattava della natura, poneva il problema (sempre valido) di come si possa conoscere Dio a partire dalla natura. Ma, ora, la prospettiva cambia e il problema diventa come si possa conoscere la natura a partire da Dio: la dottrina della creazione assume nuovi connotati e diventa dottrina ecologica della creazione.