Libri del mese

Reformanda

L’autentica conversione comporta sempre una ri-forma della Chiesa

La questione che si pone quando si voglia affrontare il tema della riforma della Chiesa è quali aspetti si possano prefigurare. Osservando la storia, sono tre quelli sui quali l’attenzione si è soffermata: i costumi, la dottrina, le strutture organizzative. Se sul primo dei tre si è in genere concordato, sugli altri due la discussione è stata accesa. In verità anche circa la riforma dei costumi non appare pacifico cosa si debba intendere: il tema della santità indefettibile della Chiesa ha portato a distinguere la riforma dei costumi delle singole persone – autorità o fedeli in generale – da quella della Chiesa come totalità.

L’eclisse e la presenza

Freud, Lacan e Agostino leggono la religione

La potenza sovrastante della natura significa per l’umano l’incontro con l’inermità, con la propria impotenza, con il dramma della malattia, della propria morte, dell’angoscia della propria finitezza. Di fronte all’angoscia della finitezza viene evocata la religione come riparo, come rimedio, come analgesico, come costruzione ausiliaria. Questa è la tesi (…) con un’avvertenza: quando Freud usa il termine «illusione» lo usa (…) in termini analitici (…): definiamo «illusione» lo statuto infantile del desiderio. L’illusione sarebbe la forma che assume il desiderio nell’infanzia. In questo senso dunque la religione indicherebbe un movimento regressivo dell’umano agli stadi primari della vita, dunque del bambino che si nutre dell’illusione (…)

Narrami la pandemia

Riflettere con la letteratura in un tempo difficile

Appartengo alla generazione che ha vissuto quella che i francesi chiamano una jeunesse dorée; sono cresciuto nella bambagia. Non ho mai sperimentato la fame, non ho conosciuto la guerra, non ho dovuto far fagotto per recarmi altrove, non ho lavorato di giorno per studiare la sera. Le tragedie le ho sempre viste sullo schermo, comodamente seduto sul divano: erano reali ma riguardavano altri. Godo di ottima salute, abito in una città sicura, posso comprare quello che mi piace, ho visitato il mondo.

L’uomo senza umanità

Riflessioni a partire dal volume di M. Benasayag Funzionare o esistere?

Il mestiere di vivere, nella contemporaneità globalizzata e digitale, è un’impresa. Si deve funzionare come una macchina: i ritmi forsennati del mondo accelerato non permettono di dare tempo al tempo. Stare sempre accesi è il nuovo imperativo categorico. Se vivere è un’impresa, l’uomo diventa imprenditore, di se stesso. La competizione è agguerrita e non si può sbagliare; ognuno è sottoposto a pratiche di valutazione permanente. Che cosa resta dell’umano nella società della performance?

Malati di potere

Pedofilia del clero: l’analisi storica di Claude Langlois

Uno degli aspetti più rilevanti dell’attuale crisi ecclesiale si manifesta nel moltiplicarsi delle notizie relative ai casi di pedofilia che hanno coinvolto il clero di ogni parte del globo. Il fenomeno ha determinato una perdita di credibilità della Chiesa agli occhi dei contemporanei: come può essere «madre e maestra» un'istituzione che non rispetta i ragazzi a essa affidati?

Alla ricerca dell’uomo

Genesi e ragioni del recente documento della Pontificia commissione biblica

L’ultimo documento redatto dalla Pontificia commissione biblica è stato pubblicato sotto forma di libro, dal titolo Che cosa è l’uomo? Un itinerario di antropologia biblica (LEV, Città del vaticano 2019, pp. 336, € 15). Datato simbolicamente 30 settembre, festa di san Girolamo, il testo è stato reso noto solo a dicembre, suscitando qualche immediata polemica, concentrata su alcuni passaggi, estrapolati dal contesto, dedicati all’omosessualità. Le reazioni hanno indotto il segretario della Commissione, il gesuita Pietro Bovati, a compiere alcune precisazioni sugli autentici scopi dell’ampio documento.1

Nel mondo ma non del mondo

Il carteggio tra La Pira e Montini e la presenza cristiana nella società contemporanea

Il volume Scrivo all’amico raccoglie, a eccezione di due precedenti lettere, il carteggio intercorso tra La Pira e Montini tra il 1951 e il 1963. Lo scambio epistolare tra i due corrispondenti ha, rispetto a questa edizione, più larghi limiti cronologici. Lo testimonia la trascrizione di oltre 1.000 lettere indirizzate dal professore fiorentino a Montini che si trova nel CD allegato al volume Unità della Chiesa, unità del mondo pubblicato nel 2017 a cura di Augusto d’Angelo (edizioni Polistampa).

Il cristianesimo sopravviverà?

Forni Rosa e la domanda di una nuova nascita

Il volume di Guglielmo Forni Rosa Scritti cristiani. La religione di fronte alla modernità (Persiani Editore, Bologna 2019, pp. 254, € 16,90) raccoglie scritti d’occasione pubblicati su riviste e giornali dal 1983 ai giorni nostri. A esso l’autore ha assegnato un titolo che è per metà assertivo – Scritti cristiani –, dunque riflessioni di un intellettuale che si professa cristiano; e per metà discorsivo –La religione di fronte alla modernità –, che suggerisce piuttosto una trattazione storico-filosofica.

Asino, divino buffone

Medico e maestro di pazienza

Ha sempre attratto molto la mia fantasia e la mia attenzione che in quel deposito mitico di memoria collettiva davvero prezioso che è la favola dei Grimm I musicanti di Brema l’asino suoni il liuto. L’asino liutista dev’essere un simbolo mitico a partire dall’Alto Medioevo, visto che lo troviamo raffigurato nella miniatura di un Pontificale del XIV secolo. Anche questo liutista è un animale fantastico ed è legato a un particolare rituale di celebrazione della follia come vittoria degli istinti sulla società organizzata.

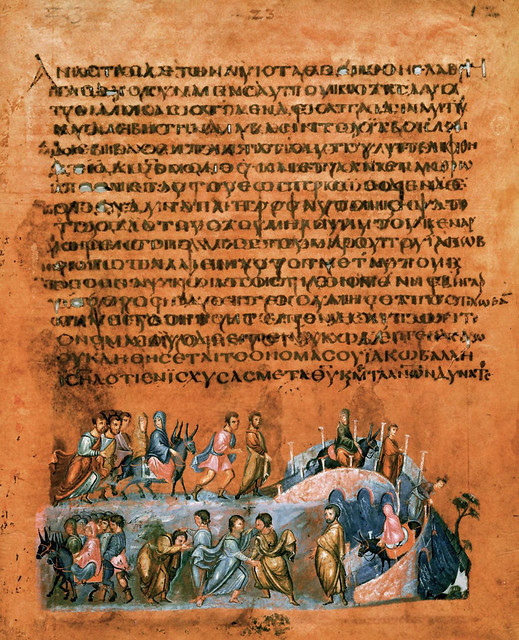

Ispirazione e intelligenza della fede

La Bibbia dei Settanta pubblicata da Morcelliana

Nei mesi scorsi è stato pubblicato il 4o volume della traduzione italiana dei Settanta. L’intera opera merita una speciale attenzione. Con questa pubblicazione si conclude un notevole sforzo editoriale intrapreso dalla Morcelliana di Brescia (davvero benemerita e subentrata in seconda battuta, dopo un passo indietro della UTET), ovverosia la versione in lingua italiana della Bibbia dei Settanta, l’Antico Testamento greco. L’opera s’affianca con assoluta dignità ad altri progetti stranieri realizzati o in corso di realizzazione.3 L’edizione italiana ha il pregio – quasi unico rispetto agli altri progetti – di presentare il testo greco a fronte della versione, permettendo immediatamente l’accesso alla fonte.