Leggi anche

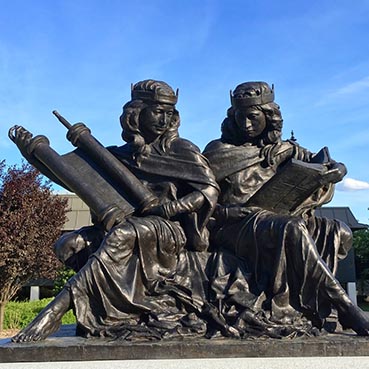

60 anni di dialogo ebraico-cristiano: l'unica radice

Il significato del rapporto ebraico-cristiano «non è dato da sé», ma è «costituito dal contesto sociale», soggetto a «forti cambiamenti», come quello rappresentato dal massacro compiuto da Hamas e da ciò che ne è seguito. Muove da questo presupposto il gesuita C.M. Rutishauser, che mette a fuoco tre snodi: la compresenza di due narrazioni secolari sulla colpa europea, quella della Shoah e quella del postcolonialismo; la rimessa in discussione del paradigma occidentale della secolarizzazione e il confronto mondiale tra forze liberaldemocratiche e forze identitarie di cui Israele sembra oggi il teatro; il compito attuale del dialogo ebraico-cristiano alla luce del legame storico e teologico tra ebraismo e cristianesimo. Un dialogo oggi urgente e allo stesso tempo in crisi, come afferma P. Stefani, rileggendo, nel 60° della sua promulgazione, la dichiarazione conciliare Nostra aetate. Essa è stata l’«inizio di una svolta» nei rapporti cattolico-ebraici e «foriera di grandi e tutt’altro che esaurite conseguenze». Cruciali tra di esse l’abbandono, tuttora incompiuto, della teologia della sostituzione e l’assenza, nel testo conciliare, del tema del rapporto della Chiesa con la terra d’Israele.

Gratitudine, responsabilità e speranza

Il commiato dalla Chiesa di Vienna

Il card. Christoph Schönborn, arcivescovo di Vienna, ha celebrato il 18 gennaio una funzione di ringraziamento nella cattedrale di Santo Stefano in prossimità del suo 80° compleanno, il 22 gennaio, giorno in cui papa Francesco ha accettato la sua rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi di Vienna e ha nominato amministratore apostolico sede vacante don Josef Grünwidl, del clero viennese.

Durante la messa festiva alla presenza dei vertici dello Stato (cf. riquadro a p. 175), delle Chiese e delle religioni ha rivolto nella sua omelia «uno sguardo riconoscente al nostro paese, all’Austria», ma anche alle «fonti più profonde di speranza», basandosi sui testi biblici della celebrazione. In un momento in cui anche l’Austria vede un’avanzata politica delle destre nazionaliste il cardinale ha lanciato un appello urgente per una «coesistenza tra chi è indigeno e chi è arrivato di recente», che è «cruciale per il nostro futuro». Riferendosi alla sua storia personale di bambino rifugiato ha detto: «Avere compassione per i rifugiati fa parte dell’umanità. Può diventare il nostro destino». E ha concluso con urgenza: «Il mio più grande desiderio è che non si perda mai la benevolenza reciproca, anche se tra di noi ci sono dei conflitti».

Ambiente: un impegno dal basso

Conclusioni della 49a Settimana sociale dei cattolici italiani (Taranto, 21-24 ottobre 2021)

«È importante sostenere alcune proposte di riforma per l’ecologia integrale. Abbiamo convenuto che il cambiamento però non avviene solo dall’alto ed è fondamentale il concorso della nostra “conversione” negli stili di vita come singoli cittadini e come comunità». Lo ha affermato il 24 ottobre, concludendo la 49a Settimana sociale dei cattolici italiani svoltasi a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021, mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali. L’evento, che ha riunito oltre 700 delegate e delegati (con una nutrita rappresentanza di giovani) da tutta Italia insieme a un centinaio di vescovi, sacerdoti e religiosi, laici, rappresentanti delle istituzioni, del mondo della politica e della cultura, aveva per tema «Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso».

Mons. Santoro ha delineato quattro proposte di impegno concreto che escono dalla Settimana sociale: la costruzione di comunità energetiche; la finanza responsabile; il consumo responsabile; l’alleanza contenuta nel Manifesto stilato dai giovani delegati (cf. in questo numero a p. 652).

-

Attualità

- Ultimo numero

- Numeri precedenti

- Libri del mese

- Riletture di Mariapia Veladiano

- Parole delle religioni di Piero Stefani

- "Io non mi vergogno del Vangelo" di Luigi Accattoli

-

Documenti

- Ultimo numero

- Numeri precedenti

-

Moralia

- Blog

- Dialoghi

-

il Regno delle Donne

- Blog

-

Newsletter

- Iscriviti

-

Email

- Scrivici