Documenti, 1/2025

Rimetti i nostri debiti

Messaggio per la 58° Giornata mondiale della pace

Il Messaggio di papa Francesco per la Giornata mondiale della pace 2025, pubblicato il 12 dicembre 2024 e intitolato «Rimetti a noi i nostri debiti, concedici la tua pace», prende come tema quello del giubileo, che si celebra quest’anno. E tra i suoi significati si concentra sull’invito a «rompere le catene dell’ingiustizia per proclamare la giustizia di Dio», invocando «cambiamenti culturali e strutturali, perché avvenga anche un cambiamento duraturo».

In analogia con i segni concreti che avvenivano in corrispondenza del giubileo come descritto nelle Scritture, papa Francesco suggerisce «tre azioni che possano ridare dignità alla vita di intere popolazioni e rimetterle in cammino sulla via della speranza». In primo luogo una remissione – o almeno una riduzione – del debito dei paesi più poveri, richiamando il forte appoggio dato da Giovanni Paolo II alla campagna «Jubilee 2000» (cf. in questo numero a p. 5). La seconda azione consiste nella pressione per l’eliminazione della pena di morte in tutte le nazioni. Infine si ripropone un’idea già avanzata da Paolo VI e da Benedetto XVI: «Utilizziamo almeno una percentuale fissa del denaro impiegato negli armamenti per la costituzione di un fondo mondiale che elimini definitivamente la fame e faciliti nei paesi più poveri attività educative e volte a promuovere lo sviluppo sostenibile, contrastando il cambiamento climatico».

Ad Ajaccio: pace nel Mediterraneo

Nel suo viaggio apostolico del 15 dicembre ad Ajaccio, in Corsica, per la conclusione del congresso «La religiosité populaire en Mediterranée» papa Francesco ha incontrato vescovi francesi, sacerdoti, diaconi e religiosi nella cattedrale di Santa Maria Assunta. Al termine del discorso ha levato una preghiera per la pace nel Mediterraneo (www.vatican.va)

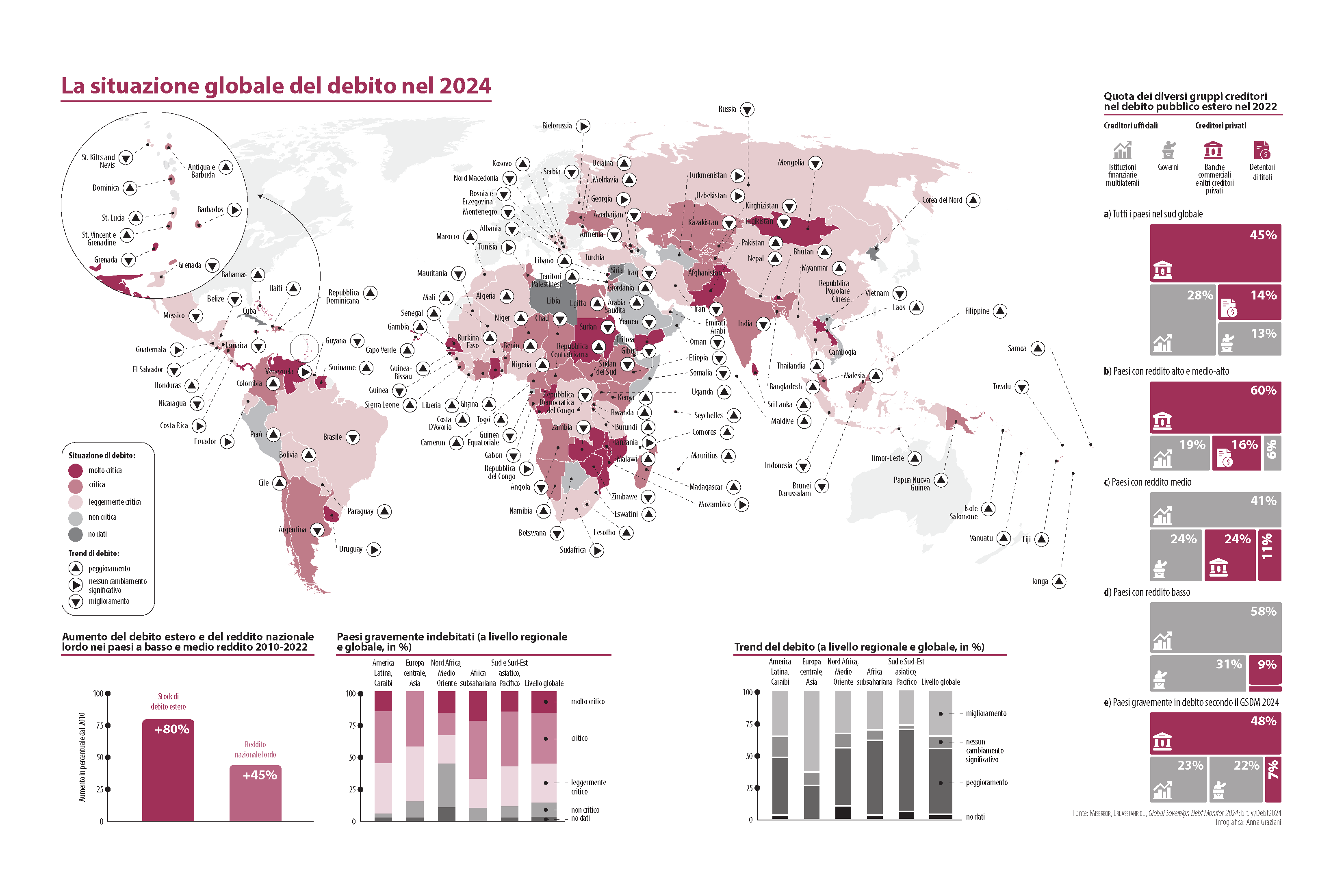

Il debito che affama il Sud globale

L’importanza dello studio della storia

Lettera sul rinnovamento dello studio della storia della Chiesa

Dopo aver raccomandato a tutti i cristiani, ma soprattutto ai seminaristi e ai preti, la lettura di romanzi e poesie per avere «un accesso privilegiato… al cuore della cultura umana e più nello specifico al cuore dell’essere umano» (cf. Regno-doc. 15,2024,449), papa Francesco ha pubblicato il 21 novembre una Lettera sul rinnovamento dello studio della storia della Chiesa. In essa si riprendono e approfondiscono alcuni richiami già fatti dal papa in passato, collocati nel quadro del rinnovamento conciliare, linea di fondo del pontificato.

Oltre a occuparsi dello studio della storia come principio di resistenza a «presentismo», revisionismi, cancel culture e manipolazione tendenziosa delle memorie, la lettera si concentra in particolare sullo studio della storia della Chiesa, affrancandolo definitivamente da ogni esigenza apologetica che nel passato ne ha limitato la libertà di ricerca, e sottomettendolo invece all’esigenza del rigore scientifico secondo i principi propri della storiografia. Contemporaneamente sottrae questa disciplina al ruolo secondario che ha sempre avuto rispetto alla teologia (e che forse mantiene ancora nella costituzione apostolica Veritatis gaudium del 2018 circa le università e le facoltà ecclesiastiche).

Vaticano: taglio alle pensioni

Il 21 novembre è stata pubblicata una Lettera di papa Francesco al Collegio cardinalizio e ai prefetti e responsabili delle istituzioni curiali, degli uffici della curia romana e delle istituzioni collegate con la Santa Sede per chiedere una ristrutturazione del Fondo pensionistico, a causa di un «grave squilibrio prospettico del Fondo», per cui «l’attuale sistema non è in grado di garantire nel medio termine l’assolvimento dell’obbligo pensionistico per le generazioni future» (www.vatican.va).

Rapporto sulla tutela dei minori

A partire dal mandato di papa Francesco, che nel 2022 chiese alla Pontificia commissione per la tutela dei minori «un rapporto sulle iniziative della Chiesa per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili», ha visto la luce a fine ottobre 2024 il primo Rapporto annuale sulle politiche e le procedure della Chiesa per la tutela. Esso consiste in una duplice analisi: da un lato sugli obiettivi raggiunti dalle Chiese locali e dagli istituti religiosi che man mano passano da Roma per la consueta visita ad limina; dall’altro sulle procedure esistenti nella curia romana. Sono complessivamente 7 le indicazioni suggerite: un migliore accesso delle vittime alle informazioni che le riguardano (specie nei procedimenti canonici); un «approccio olistico» del concetto di vulnerabilità che porti a «risultati giuridici coerenti e uniformi in tutte le aree del globo», considerando che le Chiese locali non si trovano tutte allineate nel grado di consapevolezza del problema; «una gestione efficiente, tempestiva e rigorosa» dei casi presi in esami da diversi dicasteri di curia; «velocizzare il processo di dimissione dall’incarico» di un leader della Chiesa qualora risulti colpevole; un ulteriore sviluppo del magistero che porti alla conversione della Chiesa in tema di dignità dei minori; intendere le politiche di risarcimento come parte dell’impegno della Chiesa verso le vittime; «promuovere la professionalizzazione in materia di tutela nella Chiesa».

Ridare speranza alla regione

«L’impatto socio-economico delle ultime crisi mondiali, aggravato dalla pandemia e dalle instabili condizioni geo-politiche, ha provocato anche nella nostra regione, come in altre parti del Mezzogiorno, una marginalizzazione insostenibile e un impoverimento demografico e sociale, la riduzione della base produttiva e occupazionale, la diseguaglianza tra cittadini e territori». L’Appello dei vescovi di Basilicata per ridare speranza alla nostra gente, pubblicato il 1° dicembre nella I domenica di Avvento, raccoglie il disagio dei territori lucani, colpiti da molteplici crisi tra cui quella idrica, lo spopolamento delle generazioni giovani e –soprattutto – la crisi del settore dell’auto: la produzione nello stabilimento Stellantis di Melfi è crollata del 58% rispetto allo stesso periodo del 2023, un crollo che ha trascinato verso il basso anche l’export regionale, diminuito del 41%.

I sei vescovi della regione avvertono la sfida di «proteggere i ceti sociali più fragili, il mondo del lavoro che cambia e spostare l’asse verso uno sviluppo più giusto, equo e solidale», sconfiggendo «un pessimismo latente e un’incapacità di una visione comune di rinascita socio-economica, avviando una ripresa oggettiva che non può prescindere dal porre la nostra Basilicata in rete con il resto del Mezzogiorno».

Le dieci parole della fede

«Due appuntamenti ci stanno davanti il prossimo anno: i 1700 anni del concilio di Nicea e il giubileo del 2025. Il primo appuntamento ci parla del Credo, il simbolo della nostra fede; il secondo della speranza, il tema del giubileo». È dal primo di questi appuntamenti che il vescovo di Novara trae l’ispirazione principale della sua lettera pastorale per l’anno 2024-2025, intitolata Le dieci parole della fede. Breve commento al Credo e pubblicata il 20 settembre. Il testo propone «una lettura del Simbolo niceno-costantinopolitano, confrontandolo con il Simbolo apostolico» e sceglie di focalizzarsi sui contenuti della fede, con lo scopo di «alimentare la (…) speranza cristiana».

L’obiettivo di «tradurre la ricchezza del Credo in un percorso che possiamo intitolare le Dieci parole della fede» viene perseguito mediante l’analisi degli articoli del Credo «secondo uno schema diverso dalla sua normale scansione trinitaria», seguendo cioè «l’ordine della scoperta e dell’esperienza» della fede, che «nasce dal nostro incontro con Cristo. Gesù è il racconto della libertà del Figlio, che ci comunica il dono di Dio Padre e creatore e, mediante lo Spirito vivificante, ci fa partecipare alla sua vita filiale e fraterna».

L’orizzonte escatologico dischiuso dal Credo conduce così nel «pellegrinaggio della speranza» proposto da papa Francesco per l’anno giubilare: «Il Credo è la bussola, non è il cammino, ma senza bussola il cammino della fede può perdersi nei sentieri interrotti della vita».

Voci dalle cattedrali

Regole per una confessione sicura

Il 10 novembre l’Assemblea plenaria della Conferenza episcopale francese a Lourdes ha approvato delle Linee guida per i confessori e una Carta per l’accompagnamento spirituale, accogliendo le raccomandazioni della Commissione indipendente per l’indagine sugli abusi (CIASE) per prevenire la violenza sessualizzata (cf. Regno-doc. 19,2021,515; Regno-att. 18,2021,552). Contestualmente i vescovi si sono impegnati a elaborare in ciascuna diocesi delle indicazioni operative che si basino su questi due documenti. Inoltre hanno pubblicato delle Linee guida per l’accompagnamento del ministero dei preti nelle loro diocesi. Le linee guida per la confessione stabiliscono le condizioni di sicurezza per l’amministrazione del sacramento della riconciliazione e pongono particolare enfasi sulla formazione dei confessori. Si sottolinea l’importanza del sigillo della confessione e si danno indicazioni su come il confessore si debba comportare se viene a conoscenza di sospetti reati nel corso di una confessione. Riguardo all’accompagnamento spirituale si fornisce un quadro di riferimento per la pratica; si definiscono gli impegni delle persone coinvolte, la natura e lo scopo dei colloqui, il ruolo e le responsabilità di ciascuno e gli elementi di una buona prassi, sicura e rispettosa delle persone. Intanto il Dicastero vaticano per la dottrina della fede ha avviato un percorso per meglio definire e perseguire gli abusi spirituali e il «falso misticismo» (cf. riquadro a p. 48).

Dottrina della fede: identificare l’abuso spirituale

ll Vaticano sta creando un gruppo di lavoro per meglio definire e perseguire gli abusi spirituali e il «falso misticismo». Lo ha dichiarato il 25 novembre il prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, card. Víctor Manuel Card. Fernández, pubblicando un Foglio per l’udienza: falso misticismo e abuso spirituale, approvato da papa Francesco nell’udienza del 22 novembre (www.vatican.va).

Agenda documenti

Terra santa: il tempo del dialogo

«L’attuale grave crisi… non solo ha distrutto in poco tempo le fragili prospettive di pace e di fiducia, ma ha anche cancellato anni di dialogo interreligioso e di faticosa costruzione di relazioni tra diverse comunità religiose e sociali». Una delle vittime della guerra seguita agli attacchi terroristici del 7 ottobre è stato il dialogo interreligioso: lo ha detto il patriarca latino di Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa OFM, nel suo intervento alla conferenza stampa «Una conflagrazione in Medio Oriente: la situazione dei cristiani in Terra santa», nel corso dell’Assemblea plenaria autunnale della Conferenza episcopale tedesca il 25 settembre 2024 a Fulda.

Per ricostruire le relazioni distrutte il card. Pizzaballa ha richiamato alla necessità di un «linguaggio non esclusivo» («Non è forse questo, in ultima analisi, il più grande contributo della Chiesa nella nostra situazione, ossia fornire un linguaggio che possa creare un nuovo mondo che non è ancora visibile ma è all’orizzonte?»); di ritrovare la voce come leader religiosi («c’è una grande assenza in questa guerra: la parola dei leader religiosi locali»); e di «moltiplicare i gesti di fraternità, pace, accoglienza, perdono e riconciliazione».

Per un nuovo ministero ordinato

A quarant’anni dalla sua promulgazione, bisogna ammettere che il Codice di diritto canonico «è stato parzialmente accolto e molte possibilità di partecipazione, corresponsabilità, realizzazione di una ministerialità diffusa sono rimaste sulla carta, perché nella sua applicazione pratica e nella vita concreta delle Chiese ha continuato a prevalere il modello tridentino delle relazioni ecclesiali». Come nel caso dell’ermeneutica conciliare, «la plausibilità di interpretazioni contraddittorie si è potuta appoggiare alla coesistenza nello stesso Codice di due paradigmi: da un lato il suo impianto sistematico è davvero conciliare, e non mancano al suo interno norme innovative – molte delle quali rimaste sulla carta –; dall’altro lato, però, il Codice ospita ancora numerose norme e istituti risalenti alla codificazione precedente, senza nemmeno un adeguamento nella formulazione linguistica». Si muove su queste linee l’intervento intitolato «Prospettive canonistiche», tenuto dalla canonista Donata Horak al IV Convegno nazionale dell’associazione e della rete Viandanti sul tema «Un buon pastore. Per un nuovo ministero ordinato» (Bologna, 30.9-1.10.2023). Dall’ottobre 2023 è al lavoro una commissione vaticana che ha l’incarico di raccogliere ed esaminare le tematiche di interesse canonistico emerse nel corso del Sinodo 2021-2024 sulla sinodalità.