Donne e sepoltura

Presenti e assenti nella Chiesa

Il rapporto ritualizzato delle donne con la morte altrui è vicenda antica. Lo si trova in tempi e luoghi remoti. Il pianto e il lamento rituali erano pratiche comuni. In Egitto si ricordano le lamentazioni di Iside e di sua sorella Nefti sul corpo del morto Osiride. In Babilonia e nell’area semitica occidentale quelle per la morte del giovane dio Tammuz (culto così diffuso da giungere fino alla Grecia che lo applicò ad Adone, parola di chiara origine semitica).

Pur deprecando il fatto, si legge in Ezechiele: «Mi condusse alla porta del tempio del Signore che guarda a settentrione e vidi donne sedute che piangevano Tammuz» (Ez 8,14). Nel mondo mediterraneo il threnos greco, le lamentazioni romane e i molti esempi folklorici prolungatisi nel tempo riservarono un ruolo rilevante alle donne: le matrici di vita non potevano restare estranee ai riti che accompagnavano la fine dell’esistenza. L’Iliade termina dando voce ai lamenti funebri sul corpo di Ettore messi in bocca a quattro donne: Cassandra, Andromaca, Ecuba ed Elena.

In altre aree del mondo, dove non sono ignote società matriarcali, sono testimoniati costumi in cui la presenza femminile è determinante. Malinowski, nel suo volume dedicato alla Melanesia, riporta un rito in cui il cadavere del defunto, dopo essere stato lavato, unto e coperto di ornamenti, è disposto su una fila di donne sedute per terra, a un estremo si trovano la vedova o il vedovo che sostengono con le ginocchia il capo del defunto.

Le donne accarezzano il cadavere, premono oggetti preziosi sul petto e sull’addome, smuovono leggermente le sue gambe e ne scuotono la testa al ritmo delle lamentazioni. Nel frattempo si procede a raccogliere con cura le lacrime e il muco nasale dei presenti e con essi si unge il cadavere. In un testo che riguarda il territorio di Perth, A.P. Elkin descrive un decesso nel corso del quale la testa dell’agonizzante riposava sulle ginocchia della madre, mentre altre donne, sedute attorno, piangevano amaramente, graffiandosi il viso. Nel mentre le parenti del moribondo cantavano: «Figlio mio [o fratello mio] non ti rivedrò mai più in futuro».1

Chi va al santo Sepolcro

Gesù muore come un condannato a morte. La sua sepoltura dipende da una serie di fattori: l’atto di coraggio di un uomo, il rispetto della legge ebraica e il consenso delle autorità. In questo contesto maschile, le donne non sono però assenti. I precetti della Torah chiamati in causa sono in sostanza due: il rispetto del sabato enunciato esplicitamente dai Vangeli e il fatto che il cadavere dell’appeso dovesse essere sepolto entro sera (cf. Dt 21,23). Questo secondo comando non è citato in modo esplicito, forse perché il versetto originario lo motivava asserendo che il condannato è «una maledizione di Dio».

Tutti i quattro Vangeli sono concordi nell’attribuire un ruolo attivo a «un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe» (Mt 27,57); Marco (15,43) e Luca (23,50) specificano che era membro del sinedrio; Giovanni (19,38) aggiunge che era discepolo di Gesù però di nascosto per paura dei giudei; ed è forse per questa caratteristica accomunante che nel corso della sepoltura il quarto Vangelo fa intervenire pure Nicodemo (Gv 19,39; cf. Gv 3,1-19). Ponzio Pilato concede il corpo. Come avviene a tutt’oggi, nei casi di morte violenta, la sepoltura va autorizzata. Fu un atto compiuto in fretta; incombeva il tramonto e con esso il riposo del settimo giorno. Non c’era tempo per il lamento.

Le donne sono presentate come osservatrici partecipi, sia pure da lontano, della crocifissione (cf. Mt 27,55); rispetto alla sepoltura, per tutti e tre i sinottici il loro fu invece uno sguardo ravvicinato tutto proteso a quanto avrebbero compiuto in seguito: «Era il giorno della Parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe; esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù, poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto» (Lc 23,54-56).

Le donne si predisponevano a prendersi cura del corpo di Gesù. Non è però registrata alcuna loro lamentazione. Con ogni evidenza, il racconto evangelico è costruito, fin dalla sepoltura, per renderle le prime testimoni della resurrezione. Preparano gli unguenti per la morte e incontreranno la vita. Non c’era spazio per il lamento.

La pietà popolare, nel senso alto dell’espressione, volle che fosse presente pure in riferimento a Gesù quanto ha luogo nelle nostre esistenze. Desiderò una presenza femminile che non coinvolgesse soltanto il trovarsi ai piedi della croce, che non guardasse solo al culmine della «madre dolorosa che stava sotto la croce lacrimosa», che non si limitasse ai vasetti di unguento resi vani dalla resurrezione.

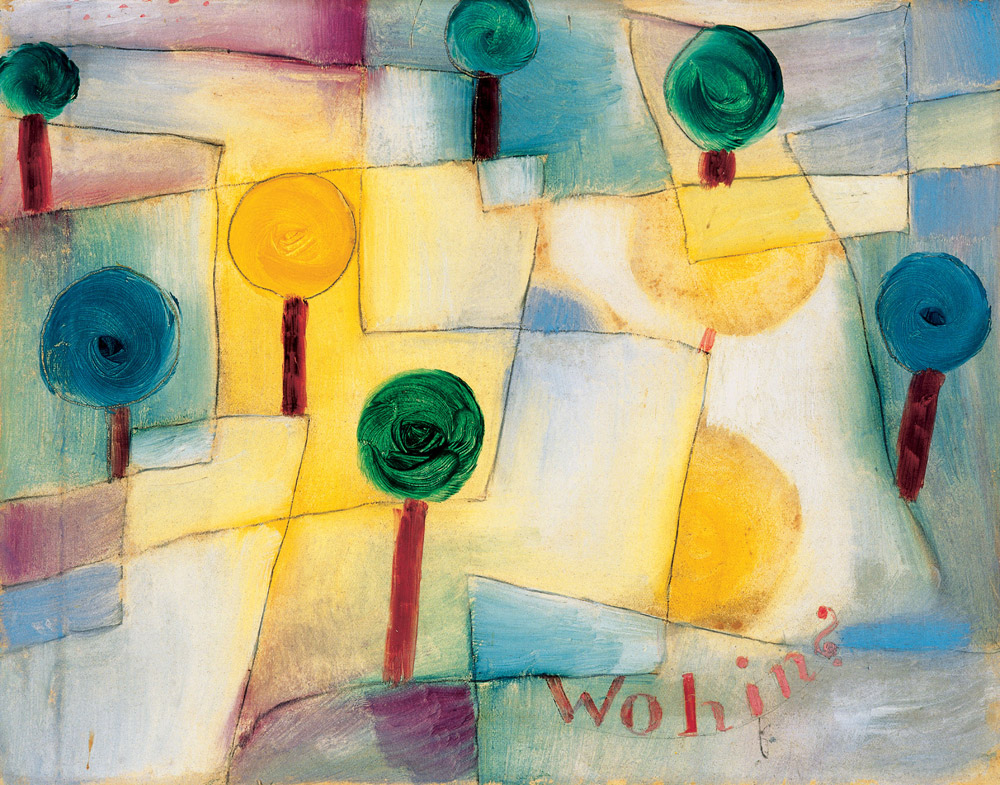

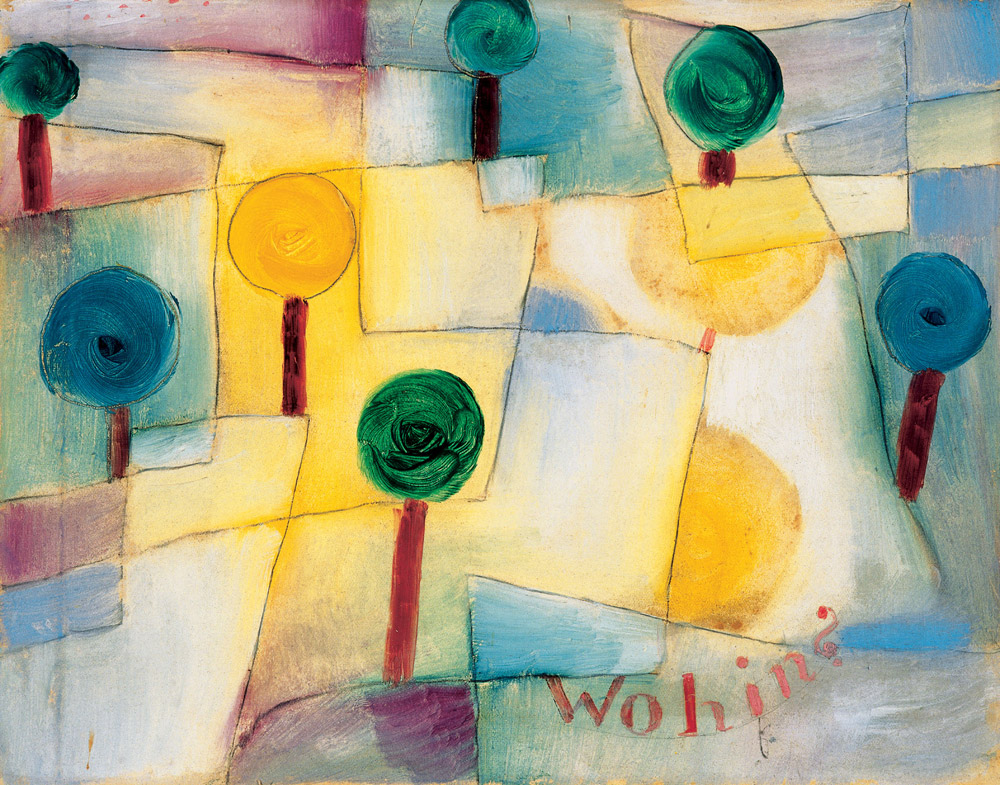

Andando al di là della lettera del testo evangelico, nelle sacre rappresentazioni si fece largo il compianto, divenuto poi celebre anche nelle sue trasposizioni scultoree. Diffuse in molti luoghi, esse raggiunsero, artisticamente ed emotivamente, il proprio apice nella seconda metà del XV secolo nell’Italia settentrionale. Si ricordano due nomi su tutti: Niccolò dell’Arca e Guido Mazzoni.

Le statue di terracotta a grandezza naturale costituiscono una sacra rappresentazione muta eppur parlante. I fedeli le vedono, vi partecipano, si identificano con quei lamenti che nella loro esistenza hanno, con ogni probabilità, già avuto modo di emettere per i loro cari. Nei compianti attorno al corpo morto di Gesù ci sono uomini (Giuseppe, Nicodemo, spesso anche Giovanni), mentre accanto a Maria non possono mancare altre donne. In genere sono quelle indicate da Matteo (27,56) che guardavano da lontano il crocifisso: Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo, con in più Salome di cui parla Marco (15,40).

La loro individuazione non di rado è incerta; tuttavia quanto conta è che ci sia una pluralità di donne. La deposizione è momento intimo; il compianto è contraddistinto da una maggiore coralità richiesta da qualsiasi rito. Su un piano spirituale che non misconosce il sentimento, a quelle mute statue fu affidata una funzione paraliturgica.

Nella liturgia cattolica delle esequie alle donne non è riservato alcun ruolo particolare. In quelle circostanze sono nelle condizioni di svolgere quanto loro è concesso in qualsiasi altra messa: leggere le letture e la preghiera dei fedeli. A loro resta precluso il Vangelo che le presenta meno lontane dalla croce dei dispersi e impauriti discepoli e che (con l’eccezione in Giovanni; cf. Gv 19,39) le indica come persone che si preparano a ungere il corpo di Gesù. Sarà proprio questa loro predisposizione a renderle le prime testimoni della resurrezione.

Sarebbe un’evidente forzatura riservare alle donne un ruolo liturgico particolare unicamente nel corso delle messe esequiali. Non è il caso di trasformarle in una specie di prefiche contemporanee. Tuttavia non pare errato sostenere che il rito funebre sia antropologicamente (avverbio da intendersi riferito a ogni essere umano) un momento di particolare significato. Non è azzardato concludere che la mancanza di un esplicito e ufficiale ruolo femminile nella liturgia funebre cattolica contrasta con un sentire profondo dell’umanità.

I funerali di Francesco

I funerali di papa Francesco sono stati officiati di fronte a una gran schiera di capi di Stato e di Governo e di altre autorità internazionali, e sono stati seguiti da centinaia di migliaia di persone in presenza e da varie centinaia di milioni di telespettatori. Nella celebrazione ci sono state due voci silenti: quella delle altre Chiese (e comunità ecclesiali, se ci si vuole attenere al lessico ufficiale cattolico) e quella femminile, presente in gran numero nel popolo ma del tutto assente dalla parte dei celebranti.

Nell’omelia pronunciata dal card. Re nel corso della messa esequiale si sono ascoltate queste parole: «A nome del collegio dei cardinali ringrazio cordialmente tutti per la vostra presenza. Con intensità di sentimento rivolgo un deferente saluto e vivo ringraziamento ai capi di Stato, ai capi di Governo e alle delegazioni ufficiali venute da numerosi paesi a esprimere affetto, venerazione e stima verso il papa che ci ha lasciati». Una lettura generosa può far rientrare nelle «delegazioni ufficiali» anche quelle delle altre Chiese e religioni. Tuttavia se anche fosse così, il tono sarebbe ugualmente flebile e non consono al dispiegarsi di una corale attestazione di fede in Gesù Cristo.

Peraltro anche nella rievocazione omiletica dell’opera di papa Francesco, la sottolineatura di temi propriamente ecclesiali è stata assai tenue. La presenza dei potenti della terra è risultata un indubbio omaggio, essa però ha avuto come ricaduta l’esistenza di non trascurabili condizionamenti che hanno, di fatto, stemperato il versante ecclesiale ed ecumenico di una cerimonia su cui aleggiava la silente voce di lei.

1 Ricavo queste informazioni dalla voce «Morte, morti» dell’Enciclopedia delle religioni, Vallecchi, Firenze 1972, vol. 4, col. 856.