Laudato si', Mi' Signore

Per sora nostra Morte corporale

Sono trascorsi otto secoli dalla composizione del Cantico di frate Sole; nel 2026 lo stesso numero di anni sarà riferito alla morte del suo autore. Secondo alcune ipotesi antiche e contemporanee,1 anche l’ultima lassa del Cantico andrebbe però spostata al 1226, quei versi sarebbero stati composti infatti proprio quando «nostra sora Morte corporale» era in procinto di visitare Francesco d’Assisi.

Molto spesso si sente affermare che la morte è un tabù di cui è vietato parlare nella società odierna. Per smentirlo basterebbe la stessa frequenza con cui si ripete la frase; nel pronunciare queste parole si rischia di cadere in contraddizione: si parla per dire che non se ne parla.

In effetti la morte è più che mai presente: nella realtà, nei discorsi, nella comunicazione. I morti per incidenti stradali e sul lavoro si collocano su tutti questi tre piani. Lo stesso vale per gli immigrati sommersi dai flutti, per gli omicidi, per le morti in guerra o avvenute a causa di catastrofi naturali. Alcuni funerali convocano decine di migliaia di persone. Per ognuno di noi c’è un’esperienza che non teme smentite: con il passare degli anni s’allunga inesorabilmente la fila delle persone che abbiamo conosciuto, e più volte anche amato, che non ci sono più. Nessuno è nelle condizioni di sottrarsi a questo tatuaggio dell’animo.

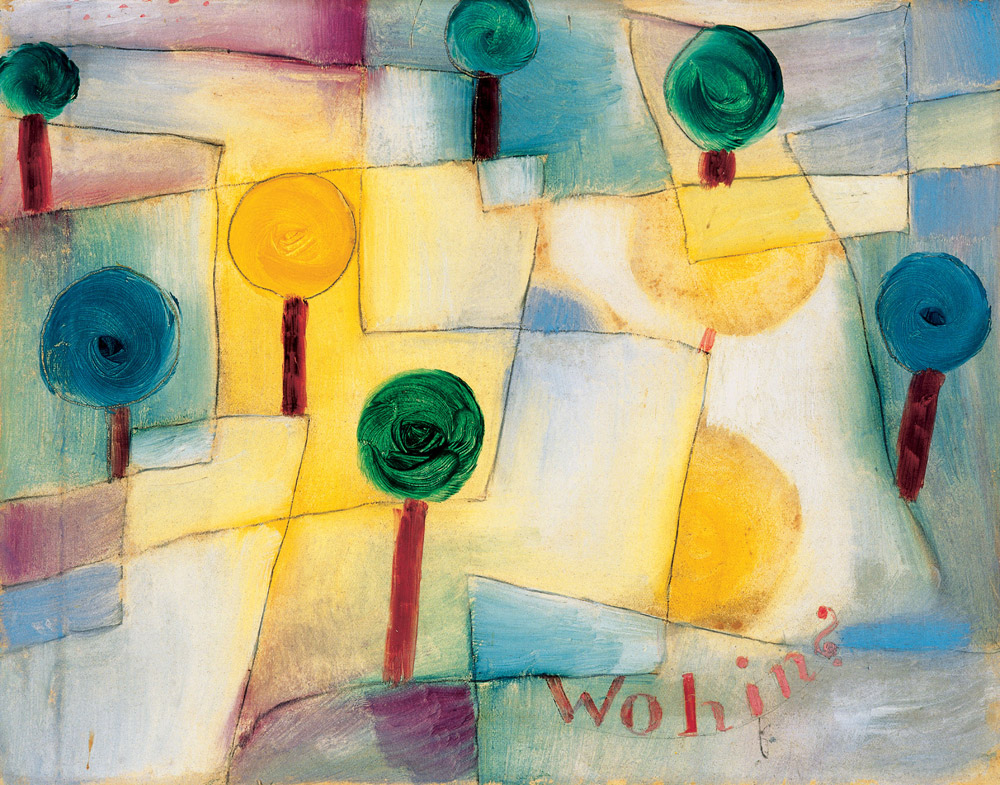

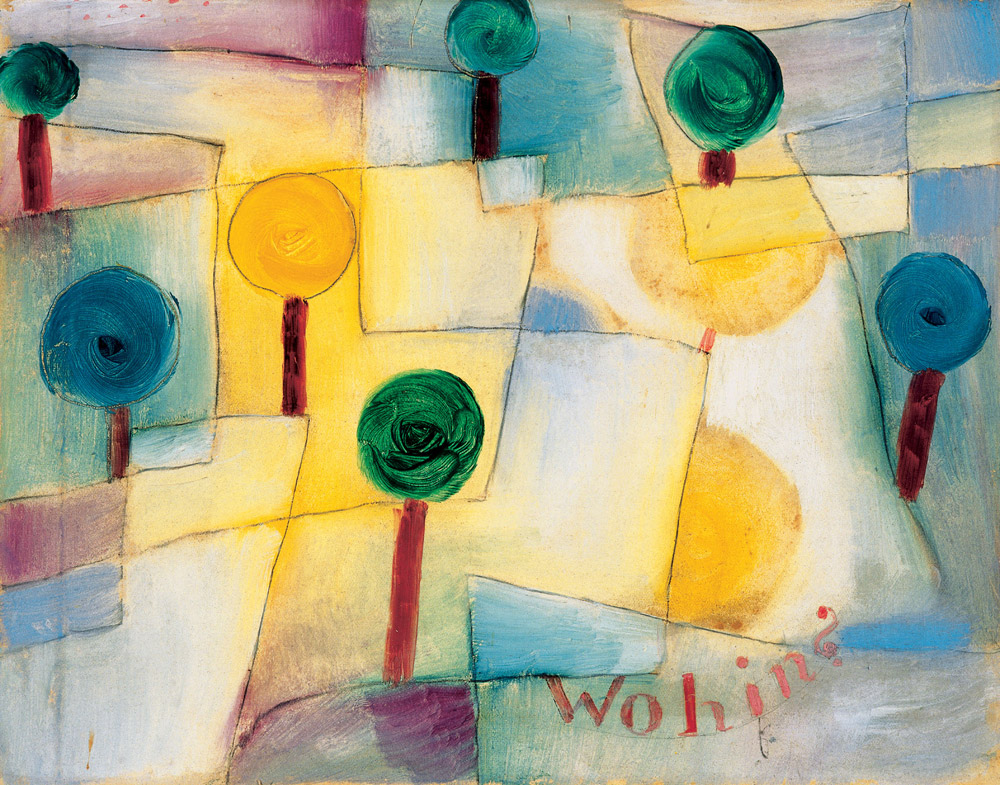

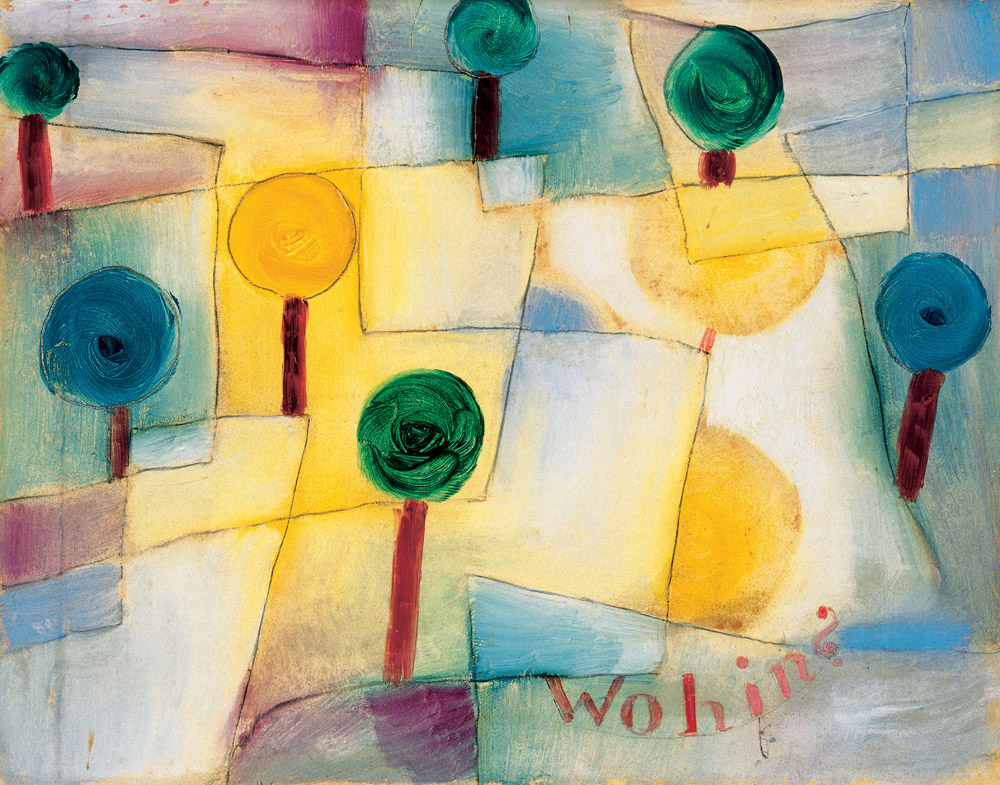

Le immagini che alludono alla morte sono ovunque: nelle lapidi che ricordano i caduti, nelle opere d’arte, nel macabro imperante, nei film, siano essi gialli, western od horror. La questione vera è non già che non si parli più della morte, bensì del come se ne parli. Su questo fronte sono intervenute differenze inoccultabili.

Alcuni modi di presentare la fine della vita terrena, dominanti per secoli, sembrano essere usciti definitivamente di scena, mentre altri l’hanno invasa. Oggi è inconcepibile pensare all’esistenza di compagnie della «buona morte», mentre è ben presente la trascrizione grecizzante della stessa espressione: eutanasia. Le due espressioni sono dotate di significati antitetici. Una guardava all’aldilà, l’altra è volta ad addolcire il congedo dalla nostra vita attuale. Nella contrapposizione le accomuna un fatto: entrambe devono ipotizzare l’esistenza di una cattiva morte; una a motivo del rischio della dannazione eterna, l’altra per le sofferenze, gli spasimi o l’insensatezza di una sopravvivenza assistita collocati nell’aldiquà.

Fra il tramonto della «buona morte» e l’affermarsi dell’eutanasia si cela, in maniera più dissimulata, un’altra somiglianza: l’inferno c’è, ma va collocato in questo mondo. La prospettiva di una dannazione eterna è stata depennata dall’ordine del giorno. Le numerose pagine del Nuovo Testamento che parlano della dannazione vanno interpretate in modo pedagogico come sprone per vivere meglio la nostra attuale esistenza.2 Espediente funzionale più ad arginare l’imbarazzo suscitato da alcune parole attribuite a Gesù che a convincere la gente a comportarsi bene.

Se si toglie la paura si depotenzia radicalmente la portata di un «al lupo al lupo» perennemente consegnato a una dimensione soltanto verbale. O, per essere più colloquiali, se non c’è giudizio si è sempre sicuri di farla franca.

La composizione del Cantico

La Leggenda perugina propone un’ampia ricostruzione delle circostanze in cui fu redatto il Cantico di frate Sole.3 Secondo questa fonte la composizione poetica sarebbe avvenuta in tre diverse fasi: la situazione tribolata in cui si trovava Francesco d’Assisi sarebbe stata l’occasione per elevare, attraverso le creature, le lodi al suo Signore; il non composto dissidio tra il vescovo e il podestà d’Assisi avrebbe sollecitato l’inserimento della «strofa del perdono»; il riferimento alla morte risalirebbe allo scadere della vita terrena del Santo: «“Ebbene se la morte è imminente, chiamatemi i fratelli Angelo e Leone, affinché mi cantino di sorella Morte”. Vennero i due da Francesco e cantarono in lacrime il Cantico di frate Sole e delle altre creature del Signore, composto dal Santo durante la sua infermità e a consolazione dell’anima sua e degli altri. In questo Cantico, innanzi all’ultima strofa, inserì la lassa di sorella Morte».4

«Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra Morte corporale, / da la quale nullu homo vivente po’ skappare: / guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; / beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati, / ka la morte secunda no ’l farrà male».

La qualifica di «sora» a lei riservata sta a significare sia la creaturalità della morte, sia una sua personificazione che la rende una realtà non riconducibile al semplice atto di morire. Ciò non avviene per la nascita, termine che indica soltanto l’atto di nascere. Non si personifica la nascita forse perché coincide con la comparsa stessa di una persona. Neppure Francesco avrebbe potuto parlare di «sorella nascita».

Di contro, la morte è personificata perché annienta la vita corporea dei viventi. Nessuna delle creature nominate in precedenza dal Cantico ha a che fare con la vita e la morte. Soltanto nella lassa finale appare un riferimento al «vivente». Neppure il riferimento all’erba, a differenza di quanto avviene nella Bibbia, è introdotto per alludere alla precarietà (cf. Sal 90,5s;103,15s; Is 40,7).

L’appellativo di «sorella» riferito alla morte la rende una creatura (cf. per contro Sap 1,13 e 1Cor 15,26); ciò può avvenire unicamente attraverso l’introduzione dell’aggettivo «corporale». Nel Cantico non è espressa l’idea che si muoia quando Dio vuole. La morte sopraggiunge inevitabile al fine di svelare se il morente stia o meno attuando, nel presente del suo congedo dalla vita terrena, le «sanctissime voluntati» del Signore. La morte verifica se quando si sta compiendo l’ultimo passo si stia percorrendo la via del bene. È una possibilità, non già una certezza.

Dimensione corporale e dimensione ascetica

Per comprendere l’aggettivo «corporale» non va trascurata la constatazione, assai lontana dalla mentalità contemporanea, che in Francesco è presente anche una dimensione ascetica. La morte corporale è sorella anche perché libera dal corpo che è nemico nel caso in cui non sia tenuto sotto controllo.5 Soprattutto la morte corporale va distinta e contrapposta alla «seconda morte» che, lungi dall’essere sorella, è simbolo certo della dannazione eterna (cf. Ap 2,11; 20,6.14; 21,8).

Tenendo conto di ciò, sarebbe più corretto intitolare la strofa finale: la lassa delle due morti. Il Cantico elevato dalle creature materiali si chiude in una dimensione escatologica; quando dall’inanimato si passa all’animato e all’umano s’introducono la morte e l’aldilà. Nel Cantico il mondo dell’invisibile emerge allusivamente solo alla fine e lo fa in relazione al giudizio e alla dannazione eterna, sottintesa da quel «guai» che (invertendo l’ordine presente in Luca 6,20-26) precede la prospettiva della beatitudine.

La sinteticità con la quale le due morti sono presentate nel Cantico di frate Sole trova altrove un’impressionante e sarcastica espansione descrittiva ambientata al capezzale di un morente. La scena si conclude con queste parole: «I vermi divorano il corpo; e così quell’uomo perde l’anima e il corpo in questa breve vita e va all’inferno, ove sarà tormentato eternamente. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen».6

Sarebbe un falso storico ritenere che Francesco giudicasse queste parole un semplice invito pedagogico. Non ci sono dubbi che egli credesse realmente nella dannazione eterna. La sua convinzione di per sé non ci obbliga a crederlo a nostra volta; l’onestà intellettuale però ci costringe a non prendere il poverello d’Assisi solo come un sereno ed ecologistico cantore del creato.

1 Cf. D. Sorrentino, Il cuore nascosto del Cantico. Da sora Morte a frate Sole, san Francesco e la strofa del vescovado, Mondadori, Milano 2025.

2 Si veda in questo senso la recente Lettera alla comunità del vescovo di Trento Lauro Tisi: «Il Vangelo contiene anche immagini dure: servi gettati fuori, pianti, stridore di denti, banchettanti esclusi, guai minacciati. Che cosa fare di questi passaggi? Gesù non vuole impaurire, ma provocare. Non vuole tracciare un ritratto di Dio. Usa volutamente un linguaggio esasperato per scrutare le coscienze: è un ennesimo atto di benevolenza nei nostri confronti per impedire che la nostra vita prenda la deriva della mediocrità, anziché il fascino di una libertà che si fa assunzione di responsabilità (…) Per Gesù il giudizio non è mai una sentenza, ma un appello personale, accorato, affinché l’uomo scelga la via del dono e dell’amore» (Regno-doc. 15,2025,471ss, qui 473).

3 Leggenda perugina, nn. 43s, in Fonti Francescane (da ora in poi FF), 1591-1593.

4 Leggenda perugina, n. 100, in FF 1656.

5 «Ci sono molti che, quando peccano o ricevono un’ingiuria, spesso incolpano il nemico o il prossimo. Ma non è così, poiché ognuno ha in suo potere il nemico, cioè il corpo, per mezzo del quale pecca. Perciò è beato quel servo che terrà sempre prigioniero un tale nemico affidato in suo potere e sapientemente si custodirà dal medesimo; poiché, finché si comporterà così, nessun altro nemico visibile o invisibile gli potrà nuocere» (Ammonizioni, n. 10, in FF 159).

6 Lettera ai fedeli, seconda recensione, XII, in FF 205.