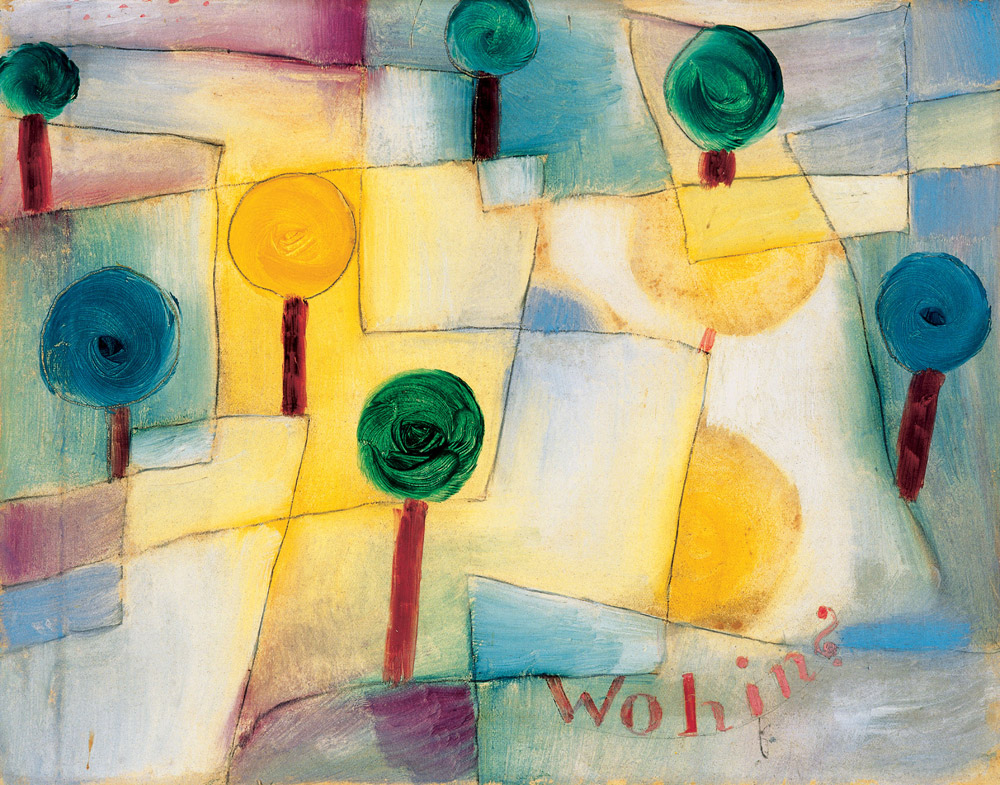

Uno solo è il giudice

L’ingiustizia non ha mani

L’ingiustizia non ha mani. Una mano lava l’altra ma nessuna ingiustizia ne deterge un’altra. La massima, per certi versi, è condivisa da tutti. Anche chi compie una vendetta, persino nel caso in cui le sue mani fossero lorde di sangue, agisce, soggettivamente, nella convinzione di compiere un atto giusto, o persino di star eseguendo un dovere rispetto alla comunità familiare, clanica o nazionale di cui la prima vittima faceva parte. Intere società hanno operato secondo questi parametri. Non ne mancano esempi neppure nella Bibbia.

Accantoniamo pure il vendicativo Lamec che si vantava d’aver ucciso un uomo per una scalfittura (cf. Gen 4,23); ma cosa dire di Simeone e Levi, capostipiti di due tribù d’Israele? Dina, figlia di Giacobbe, fu rapita e violentata da Sichem. Quest’ultimo non reagì come avrebbe fatto, molto tempo dopo, Amnon, figlio di Davide, il quale, dopo aver violentato la sorellastra Tamar, provò nei suoi confronti un odio maggiore dell’amore provato in precedenza (cf. 2Sam 13,14-16).

Sichem invece s’innamorò di Dina e chiese al padre Camor d’intraprendere le trattive per poterla sposare. Capo di quel territorio, Camor prospettò a Giacobbe e ai suoi figli la possibilità di risiedere in quel luogo; s’impegnò, inoltre, a pagare un prezzo nuziale molto elevato e auspicò un apparentamento di più vaste dimensioni tra la sua gente e gli ebrei. I figli di Giacobbe, con consapevole inganno, posero la seguente clausola: non è nostra consuetudine dare le nostre donne in spose agli incirconcisi, dunque circoncidetevi.

I sichemiti accettarono la condizione, persuasi anche dalla prospettiva di trarre vantaggio dai beni e dagli armenti degli ebrei. Essere circoncisi da adulti comporta ripercussioni fisiche di non poco conto. Simone e Levi ne approfittarono per passare a fil di spada tutti i maschi che abitavano a Sichem.

Con esagerazione retorica, s’afferma che due soli soggetti furono in grado di procurarsi un ingente bottino che comprendeva pure animali, donne e bambini. La loro fu una reazione sproporzionata che annullò la possibilità della convivenza delle due popolazioni sullo stesso territorio. Giacobbe ne rimase sconcertato e impaurito. Disse ai suoi due figli: «Voi mi avete rovinato, rendendomi odioso agli abitanti della regione, ai cananei e ai perizziti. Io ho solo pochi uomini; se essi si raduneranno contro di me, mi vinceranno e io sarò annientato con la mia casa». La risposta di Simeone e Levi è ancora tutta imprigionata nella spirale della vendetta; appare, perciò, inconsapevole della gravità del danno da loro arrecato: «Si tratta forse la nostra sorella come una prostituta?» (Gen 34,30s).

Il «vitello d’oro»

Passati molti anni, il vecchio Giacobbe-Israele, giunto alla fine della vita, benedice in terra d’Egitto i suoi dodici figli. Tuttavia, riguardo ai due vendicatori di Dina, le parole suonano di un tenore lontano dalla sfera della benedizione: «Simeone e Levi sono fratelli, / strumenti di violenza sono i loro coltelli. / Nel loro conciliabolo non entri l’anima mia, / al loro convegno non si unisca il mio cuore, / perché nella loro ira hanno ucciso gli uomini / e nella loro passione hanno mutilato i tori. / Maledetta la loro ira, perché violenta, / e la loro collera, perché crudele! / Io li dividerò in Giacobbe / e li disperderò in Israele» (Gen 49,5-7).

Tuttavia nella storia ebraica successiva non si sareb-

be assistito ad alcuna emarginazione di Levi, la tribù sacerdotale, a cui appartennero Mosè e Aronne. In essa, però, non scomparve la violenza, esercitata questa volta in una modalità interna e sacrale; anzi a consacrarli fu proprio quella violenza attuata per difendere un onore divino e non già umano.

Sceso dal monte Sinai, Mosè vide il «vitello d’oro» e constatò che il popolo non aveva più freno, allora si mise alla porta dell’accampamento e disse: «Chi sta con il Signore, venga con me». Attorno a lui si raccolsero tutti i figli di Levi che passarono e ripassarono per l’accampamento uccidendo a fil di spada il fratello, l’amico e il proprio vicino. In questo modo morirono circa 3.000 uomini. «Allora Mosè disse: “Ricevete oggi la investitura dal Signore; ciascuno di voi è stato contro suo figlio e contro suo fratello, perché oggi egli vi accordasse benedizione”» (Es 32,25-29).

Quando è esercitata contro il fratello o il connazionale che ha tradito (o che è ritenuto aver tradito) la violenza assume sempre un aspetto sacrale, sia essa intesa in senso proprio oppure venga assunta in modo allargato e traslato. La dimensione proverbiale dell’espressione «vitello d’oro» allude anche a questa possibile espansione.

Inutile rimarcare che chi compie questo tipo di vendetta punitiva è lungi dall’avvertire di star compiendo un’ingiustizia; al contrario, egli considera se stesso come chi sta attuando quanto è massimamente giusto. Fin che ci si ritiene investiti di un compito che viene dall’alto (e ciò vale per un «alto» sia celeste sia terrestre) si è saldamente convinti di compiere un atto di giustizia.

Per rompere il cerchio occorre mutare registro. Bisogna infatti entrare nella logica secondo la quale si può commettere un’ingiustizia anche quando si sta vendicando un precedente atto ingiusto. Alcuni passi di Amos, il più antico profeta scrittore (VIII secolo a. C.), sono leggibili esattamente in questa direzione.

Violenza contro il fratello

Il libro di Amos s’apre con una sezione costituita da otto oracoli di condanna, ciascuno rivolto a un determinato popolo (Am 1,3; 2,16). Essi sono retti da una forma stereotipata messa in bocca al Signore: «Per tre delitti (…) anzi quattro, non ritornerò dal mio decreto». La formula è espressa attraverso la negazione del verbo shuv, «ritornare», lo stesso che, in senso opposto, avrebbe contraddistinto l’efficace reazione dei niniviti di fronte all’annuncio di distruzione prospettato loro dal profeta Giona: «Chissà che Dio non ritorni (verbo shuv), non si penta (verbo nacham) e ritorni (verbo shuv) dal suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire!» (Gn 3,9).

In Amos viene invece proclamata l’impossibilità per l’uomo e per Dio di tornare sui propri passi al fine di mutare direzione. In tutti i casi elencati dal profeta la dichiarata punizione è seguita dal motivo che l’ha suscitata. Da ultimo si evidenzia che il castigo s’abbatte sempre, simbolicamente, sulla capitale.

Gli otto oracoli cominciano a parlare delle colpe di popoli stranieri, alla fine però convergono su Giuda (il regno del Sud) e su Israele (il regno del Nord, dove operò Amos): si parte dagli altri e si termina con se stessi. S’assiste in tal modo a una specie di movimento centripeto che passa da Nord a Sud, da Est a Ovest, per terminare con il popolo ebraico: Damasco, Gaza (Filistei), Tiro (Fenicia), Edom, Ammon, Moab, Giuda, Israele.

L’esempio più paradigmatico e rivelatore è offerto dall’oracolo contro Edom (per la Bibbia si tratta dei discendenti di Esaù; cf. Gen 25,30). La sua colpa è d’aver inseguito con la spada il proprio fratello, d’aver soffocato la misericordia (la stessa radice impiegata per indicare il termine rechem «utero») nei suoi confronti e di non aver posto tregua all’ira; per questo Dio darà fuoco alla sua capitale (cf. Am 1,11).

La colpa è accresciuta dal fatto d’avvenire all’interno di una relazione tra fratelli ospitati nello stesso utero. Si riconosce l’esistenza di un vincolo particolare che costituisce la condizione di fratello. Il legame resta, ma ora si presenta come un’aggravante. L’accusa potrebbe essere trascritta in questi termini: hai usato violenza contro tuo fratello e non hai avuto pietà di lui.

La colpa dei popoli sta innanzitutto nell’esercizio della violenza reciproca: Damasco ha trebbiato Galad «con trebbie ferrate», Gaza e Tiro hanno deportato intere popolazioni, gli ammoniti, per allargare i propri confini, hanno sventrato donne incinte. La violenza non trova giustificazione, né è prospettata come punizione legittima del violento. Edom è colpevole, ma lo è anche Moab che ha bruciato e calcinato le ossa del re di quella prima popolazione.

Nessun popolo è giustificato nell’usare violenza né contro i vivi, né contro i morti. Non è legittimo neppure prendersela con i potenti deposti e uccisi. Nessun agente storico è nelle condizioni di sostituirsi a Dio nel punire. Non c’è alcuna provvidenzialità in base alla quale qualcuno possa arrogarsi, nel tempo storico, il diritto d’attuare la giustizia di Dio.

La colpa ricade sia su Edom, il primo colpevole, sia su Moab, che attua nei suoi confronti una forma spietata di punizione storica. In Amos le immagini violente di Dio che incendia capitali e devasta palazzi stanno a indicare che nessuno, a parte il Signore, ha il diritto d’attuare la punizione.

Vi è un solo giudice e questi non è umano, e nessun altro può prenderne il posto. In definitiva, quelle figure di devastazione proibiscono alle creature umane di devastare. Il linguaggio violento del profeta si è spinto fino al punto di congedarsi da se stesso. L’ingiustizia ha scoperto di non avere mani.