Chi progetta il nostro futuro

Il tema della progettualità, in quanto gettare in avanti il nostro sguardo sul futuro, è tema fondamentale che non può essere sottostimato. Ci pare di poter affermare che la progettualità, in linea di massima, sia lasciata in mano a due settori dell’umano: la tecnocrazia e l’alta finanza.

Queste con grande lungimiranza sanno prevedere e influenzare il futuro delle nostre società. Tendono a indicare quali siano i fattori predominanti e in quale direzione bisogna muoversi. Creano il futuro e già lo gestiscono.

Se così stanno le cose, se il futuro non è più un dato acquisito una volta per tutte - come la fede cristiana ci indica - ma un divenire del quale non s'intravede la fine, in quanto tecnocrazia e finanza non la possiedono in se stesse, l’uomo perde coscienza del suo significato e del suo riferimento escatologico.

Quello che ci caratterizza è una perdita

Questa riflessione nasce dall’esperienza quotidiana, quando facciamo i conti con situazioni esistenziali di grande disagio come per esempio la depressione, la solitudine, l’angoscia, e anche la "cattiveria" che stando a quanto riporta il rapporto del Censis 2018 sulla situazione sociale dell’Italia è il sentimento che più caratterizza gli italiani.

Dal documento emerge un paese incattivito, più povero e più anziano, che trova il capro espiatorio dei propri guai negli immigrati. “Il processo strutturale chiave dell’attuale situazione è l’assenza di prospettive di crescita, individuali e collettive”. Dunque, tutte queste situazioni individuali e sociali sono accumunate da sentimenti di perdita, noi diremmo perdita di futuro.

Quello che non riusciamo più a progettare è il futuro dell’uomo, a pensare le mete a cui far riferimento. Si è perso l’orizzonte. Ma un uomo senza meta è ancora un uomo? Ancora, ma di quale meta parliamo?

Su queste domande non solo dobbiamo interrogarci e riflettere, ma sarebbe opportuno trovare risposte.

Ma c’è di più e questo di più è dato dall’era digitale nella quale siamo immersi.

Viaggiatori o viandanti

Ci aiuta in questa analisi lo psichiatra Vittorino Andreoli. Nel suo libro La vita digitale, già del 2007, egli afferma che ormai abbiamo in tasca il mondo intero. In pochi centimetri di microchip sono racchiuse infinite possibilità di comunicare, informarsi, divertirsi, concludere un affare, e addirittura innamorarsi. È il cellulare: simbolo dell'era digitale, strumento che incarna e riassume il bisogno tutto umano di parlare, ascoltare, capire.

A tutti questo piccolo oggetto ha rivoluzionato la vita. In meglio o in peggio? Stiamo rischiando di chiuderci in un "autismo digitale"? Di volta in volta idolatrato come l'incarnazione stessa del progresso o al contrario additato come allegoria di una generazione incapace di relazionarsi con sé e con il prossimo, il cellulare è lo specchio di un'epoca, dà corpo alle contraddizioni di tutta la società.

Il celebre psichiatra osserva le conquiste dell'informatica e le opportunità illimitate di un mondo in cui le distanze non esistono più, ma al contempo ci invita a non perdere di vista la dimensione umana, a non sacrificare la nostra intelligenza a un idolo tecnologico, ma soprattutto a non affidare alle macchine il nostro potere di pensare e decidere, decidere del nostro futuro.

Non c’è dubbio, l’età della tecnica ha tagliato senza esitazione le radici che affondavano l’etica nel territorio stabile dell’eterno, e successivamente in quello meno stabile, anche se più responsabile, della previsione futura.

In questo modo i principi che sono alla base dell’etica occidentale, nelle sue diverse formulazioni della filosofia greca e della tradizione giudaico-cristiana, si sono espressi quando il potere dell’uomo sulla natura era praticamente nullo, mentre oggi ci troviamo a operare in un contesto dove la natura non è più l’immutabile, perché è manipolabile e in ogni suo aspetto modificabile dall’intervento umano.

A questo punto, direbbe Umberto Galimberti, all’uomo non resta che “il destino del ‘viandante’, il quale, a differenza del 'viaggiatore' che percorre la via per arrivare a una meta, aderisce di volta in volta ai paesaggi che incontra andando per via, e che per lui non sono luoghi di transito in attesa di quel luogo, Itaca, che fa di ogni terra una semplice tappa sulla via del ritorno”.

E così non c’è dubbio, le scienze umanistiche sanno analizzare dettagliatamente l’uomo, ma con fatica indicano la meta. Non sappiamo sollecitare più l’umano, forse perché l’umano si sta trasformando. Ce lo indica la filosofia del post-umano, che già ci induce a pensare al non umano o all’uomo ibrido interfacciato con le biotecnologie, invaso fin dentro al suo corpo (nanotecnologie). Siamo di fronte a nuove dimensioni oltre i confini naturali, radicali trasformazioni che modificano lo sviluppo dell’umanità futura.

Ora, ci pare opportuno tentare di rispondere alle due domande che ci siamo posti poco sopra e lo faremo partendo dalla seconda: quale meta?

Fra i tanti autori che potremmo citare per farci aiutare in questa risposta scegliamo Max Scheler. Nel suo saggio Crisi dei valori, pubblicato nel 1936, ci ricorda che “l'amore è solo il principio dinamico, immanente nell'universo, che mette in moto questo grande "agone" di tutte le cose per la divinità. … Non esiste più alcun "bene supremo" indipendente e al di là dell'atto e del movimento dell'amore! L'amore stesso è il più alto di tutti i beni!”. E san Giovanni dirà con grande afflato, nella sua prima lettera, che Dio è Amore. La meta di ogni uomo e di tutti gli uomini è così data: è l’Amore. In ogni suo atto, espressione, linguaggio, etica.

Se questo è vero, finanza, tecnica ed era digitale indicano all’uomo questa meta? Se non la indicano esse sono espressioni di un'immanenza storica e sociale, pur valida, ma non essenziale per l’uomo. Quello che costituisce l’uomo, che fa di un uomo quello che è, la sua essenza primigenia, è l’Amore.

L’umanità è di fronte a nuove e impellenti sollecitazioni antropologiche ed etiche, forse più profonde e strutturali rispetto ai millenni passati. Occorre un sobbalzo delle singole coscienze, insieme a una nuova politica internazionale, dove la lungimiranza e i valori eterni della solidarietà, della collaborazione, della pace e l’attenzione a chi ha più bisogno nelle “periferie esistenziali” siano di casa.

D. Pietro Romeo è vicario generale della diocesi di Locri-Gerace.

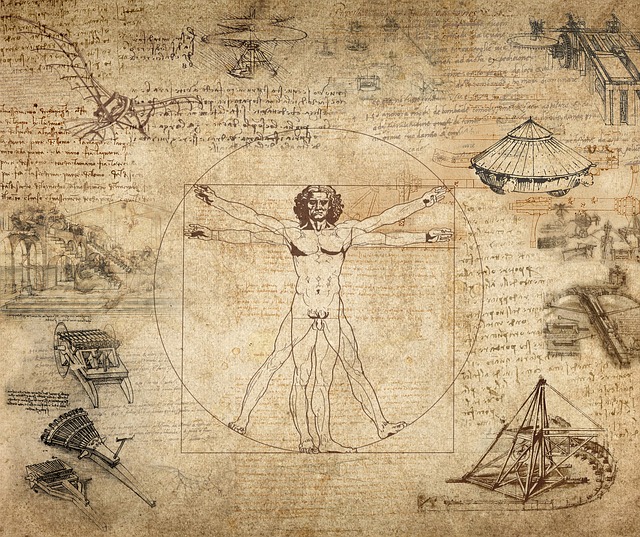

Foto di Вера Мошегова da Pixabay