L’«oggi» della Scrittura

III domenica del tempo ordinario

Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18 (19); 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21

Il Vangelo di questa domenica è un «collage» di due brani diversi dell’opera lucana. Si riportano infatti i primi versetti del Vangelo, in cui Luca presenta le motivazioni e in un certo senso la metodologia del suo scritto, e poi si prosegue con il c. 4 in cui, dopo il racconto delle tentazioni nel deserto, Gesù fa ritorno in Galilea e si reca nella sinagoga di Nazaret.

Forse il taglio liturgico è voluto per mettere subito in correlazione l’intento dell’evangelista Luca con l’inizio vero e proprio del ministero messianico di Gesù, tralasciando tutta la parte che precede, ovvero il cosiddetto «vangelo dell’infanzia», il battesimo e le tentazioni.

All’esordio del suo Vangelo Luca ci informa che la sua opera non è unica, ma s’inserisce in una già multiforme attestazione di scritti riguardanti Gesù; a quali scritti si riferisca non è chiaro, è evidente però che il suo testo ha alla base testimonianze che già circolavano e che facevano comunque riferimento a racconti di – come lui stesso chiarisce – «testimoni oculari». L’intento è di fornire «un resoconto ordinato» e di inviarlo a un certo Teofilo. In passato si era pensato che tale nome fosse fittizio e che svolgesse solo una funzione letteraria, oggi si è più propensi a identificarlo con un personaggio storico, probabilmente un amico agiato che avrebbe potuto contribuire anche economicamente alla diffusione dell’opera.

Chiusa questa premessa, che ha il compito di dare autenticità e valore all’opera lucana, il testo liturgico ci propone la figura di Gesù già in piena attività messianica: «Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode».

L’attività di insegnamento nelle beth midrash (case di studio) dei villaggi lo spinge a fare ritorno a Nazaret «dove era cresciuto» e, anche qui, a partecipare di sabato, «secondo il suo solito» sottolinea Luca, alla preghiera sinagogale, che già all’epoca prevedeva la lettura di un brano della Torah (Parasha) e, a seguire, come commento, un testo tratto dai Profeti o dagli Scritti chiamato Haftarah. In particolare, nel nostro caso, si tratta di Is 61,1-2, che Luca riporta secondo la versione greca dei LXX con qualche ulteriore variazione: viene omessa l’espressione «per medicare i cuori spezzati» e si aggiunge quella di «rimandare gli oppressi in libertà», ripresa da Is 58,6.

Quindi fin qui nulla di strano o d’insolito. Il salto qualitativo è dato dalle parole con cui Gesù commenta la lettura appena terminata del testo profetico: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».

Di fatto il brano di Isaia annuncia un evento straordinario che si manifesta con la discesa dello spirito sul profeta – «lo Spirito del Signore è sopra di me» –, che riceve l’incarico di annunciare una serie di capovolgimenti positivi nella vita delle persone. Le categorie coinvolte sono i poveri, i prigionieri, i ciechi, gli oppressi; a loro viene promesso un lieto annuncio, la liberazione, la possibilità di vedere: tutti segni che definiscono l’«anno di grazia del Signore».

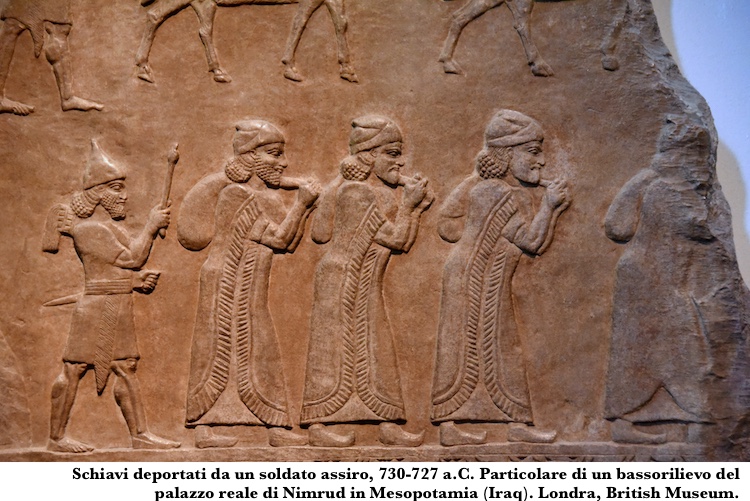

Che cosa s’intende con quest’ultima espressione? Sicuramente un riferimento è all’anno giubilare, dove gli schiavi venivano liberati e il debito veniva condonato a tutti coloro che non erano in grado di estinguerlo; ma ulteriormente l’«anno di grazia» si caratterizza sempre di più come l’annuncio dell’arrivo del Messia, una venuta, appunto, che avrà come segni proprio la liberazione dei prigionieri, il recupero della vista e altre forme di «grazia» proprio verso le parti più deboli ed esposte del popolo.

Si pensi ad esempio alla risposta che Gesù dà ai discepoli di Giovanni quando giungono da lui con la domanda: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? (…) Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia» (Lc 7,20.22; Mt 11,2-5). Il fatto che Gesù affermi, allora, il «compiersi» «oggi» di questa Scrittura significa senza molte possibilità di fraintendimento che l’avvento del Messia è una realtà presente, compiuta, e che ha a che fare proprio con chi ha appena proclamato tale Scrittura.

Certo, sia allora che oggi, si potrebbe obiettare che in realtà ci sono ancora ciechi, prigionieri, poveri, ovvero che il male con tutte le sue sfaccettature (da quello fisico a quello morale e sociale) è più che mai presente e operante, e che di un Messia liberatore e risanatore non si sono visti e non si vedono molti effetti. In fondo, a mo’ di battuta, è questa la risposta che in una storiella abbastanza conosciuta un rabbino dà a chi gli dice che il Messia è già arrivato: il rabbino guarda fuori della finestra, o se volete legge i titoli di un giornale, e risponde: «A me non pare proprio!».

Nel passo evangelico riecheggia però quell’«oggi», un «oggi» che ha un grande spessore biblico e che rimanda all’«oggi» dell’Esodo e del Deuteronomio, che annuncia da un lato un’azione salvifica da parte di Dio e dall’altro pone di fronte a chi ascolta una scelta totale, radicale; come a dire che quell’«oggi» è sì già presente, vivo ed efficace, ma attende costantemente una risposta, una scelta, un’adesione; attende una conversione di sguardo, di pensiero e d’intenzione che ci renda capaci di vivere ogni giorno in quell’«oggi», perché quella «Scrittura» si manifesti in tutto il suo compimento.