La preghiera del povero

La prima lettura di questa domenica è tratta dal Libro del Siracide. Gesù ben Sira era uno studioso della Torah (Pentateuco), attivo nella Gerusalemme del II secolo a.C.

XXX domenica del tempo ordinario

Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33 (34); 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14

La prima lettura di questa domenica è tratta dal Libro del Siracide. Gesù ben Sira era uno studioso della Torah (Pentateuco), attivo nella Gerusalemme del II secolo a.C. Nonostante la sua appartenenza a un ceto sociale benestante, notiamo nel passo di oggi la cura e l’attenzione che dimostra avere per le persone più povere ed emarginate.

Soprattutto colpisce la sua consapevolezza di quale valore queste persone hanno al cospetto di Dio: «Il Signore è giudice e per lui non c’è preferenza di persone. Non è parziale a danno del povero e ascolta la preghiera dell’oppresso. Non trascura la supplica dell’orfano, né la vedova, quando si sfoga nel lamento». Tale sottolineatura viene ancor di più rimarcata quando afferma che «la preghiera del povero attraversa le nubi né si quieta finché non sia arrivata; non desiste finché l’Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l’equità». Non solo quindi la preghiera di chi è in una condizione sociale di inferiorità riceve un ascolto maggiore da parte di Dio ma, in qualche modo, promuove l’azione di Dio nell’intervenire e nel fare giustizia ristabilendo l’equità.

Il problema è che se davvero le cose fossero così, nel mondo non ci sarebbero più ingiustizie e povertà. Allora come considerare questo testo? È vero che la preghiera ha in sé questa forza? E se sì, come mai l’intervento di Dio non è così visibile né tantomeno risolutivo? Forse che la preghiera della vedova, dell’orfano e dell’oppresso è sbagliata? Non raggiunge Dio? Non credo che sia questo il punto; credo, invece, che Dio abbia molto rispetto della libertà umana e che quindi non agisca trattando gli uomini da burattini, come forse vorremmo.

Nel suo modo di rispondere alla preghiera dell’oppresso, dell’orfano e della vedova trova spazio la libera risposta dell’«altro», l’accoglienza o meno di tale grido di preghiera, un grido che chi non è né oppresso né povero può ascoltare e far proprio. In altre parole la «soddisfazione dei giusti» o il «ristabilimento dell’equità» non possono mai essere a danno di qualcun altro o senza la partecipazione di tutti, a partire proprio da chi opprime o genera disuguaglianza e povertà.

La vera giustizia è quella che non condanna, ma permette alle parti in causa di riabilitare e riabilitarsi, di ritrovare la propria dignità che è stata persa, sia perché qualcuno l’ha tolta, sia perché l’averla negata ad altri ha causato la perdita della propria. Di fronte a Dio non si esce condannati o innocenti, ma «riabilitati» nella propria dignità umana.

Perché questo avvenga, però, serve il coraggio della verità, la capacità di guardarsi dentro senza scuse o autodifese, serve il desiderio di «nudità», di spoliazione da tutto ciò che ci può garantire una sicurezza. È in fondo questo ciò che la pagina evangelica di oggi ci presenta attraverso l’immagine di due «oranti», l’uno pre-occupato ad auto-giustificarsi e l’altro consapevole, invece, della propria «nudità».

La conseguenza è che uno torna a casa «giustificato», cioè «reso giusto», riabilitato – come dicevamo –, l’altro probabilmente nella stessa condizione di auto-giustificazione in cui già si trovava prima di salire al Tempio, cioè prima di pregare. L’atto di pregare, di per sé, non modifica la nostra condizione se la disposizione interiore non accompagna le nostre parole e neanche permette a Dio di «fare giustizia», di «giustificare».

Più importante della preghiera è l’intenzione, quella che nella spiritualità ebraica si chiama kawwanah, che richiede una profonda consapevolezza di essere di fronte a Dio, non permettendo che nulla o nessuno possa distogliere l’attenzione dell’orante. Nel testo evangelico, ad esempio, è palese che la preghiera di quel fariseo sia mancante di kawwanah, dato che è «distratto», cioè attratto non dall’essere alla presenza del Signore, ma dalla presenza di un altro orante, in questo caso di un pubblicano: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano».

Lungi dal pensare in categorie e quindi poter dedurre quasi automaticamente che tutti i farisei fossero così o che tutti i pubblicani pregassero in questo modo – al loro posto ci sarebbero potute essere altre tipologie di persone –, tale esempio vale per ogni preghiera e per ogni orante.

Interessante è anche un ultimo particolare: nel XVI secolo un mistico di nome Isaac ben Solomon Luria accentuò fortemente l’importanza della kawwanah, con la convinzione che la corretta kawwanah potesse influenzare i mondi superiori e portare al ripristino cosmico, al tiqqun, ovvero alla riparazione del mondo, permettendo così quel «ristabilimento dell’equità» annunciato dal Siracide.

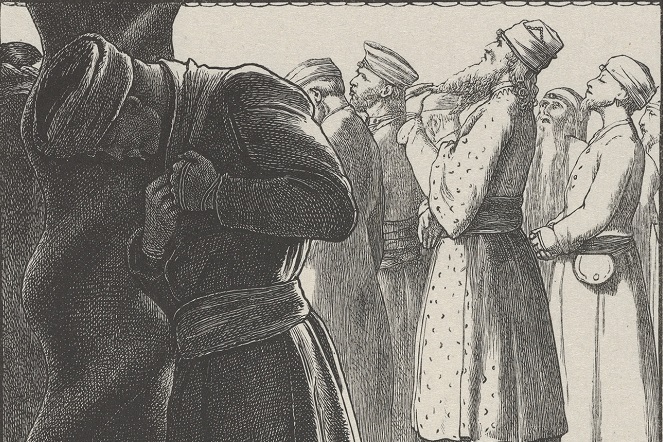

John Everett Millais, Il fariseo e il pubblicano, 1863 (particolare). Melbourne, National Gallery of Victoria.