«Dite: pace a questa casa»

-ly8xb).png)

XIV domenica del tempo ordinario

Is 66,10-14c; Sal 65 (66); Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20

Il Vangelo di questa domenica parla di «pace», una parola che in questi tempi viene ripetuta spesso e, soprattutto, viene interpretata in diversi modi.

È difficile infatti capire cosa sia davvero «pace», e nella storia dell’umanità la pace sempre desiderata e sperata rimane il controcanto di una realtà di convivenza umana fatta di guerre, scontri, violenze, soprusi, odi, vendette e tanto altro.

Il testo evangelico di oggi ci propone alcune riflessioni in merito che a mio parere non sono così scontate. Si dice che Gesù invia 72 (sul numero vi invito a rivedere quanto già detto al seguente link: https://ilregno.it/blog/i-settantadue-ester-abbatista) discepoli in giro per i villaggi, quasi a precedere e preparare il suo arrivo in quegli stessi luoghi: «Il Signore designò altri 72 e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi».

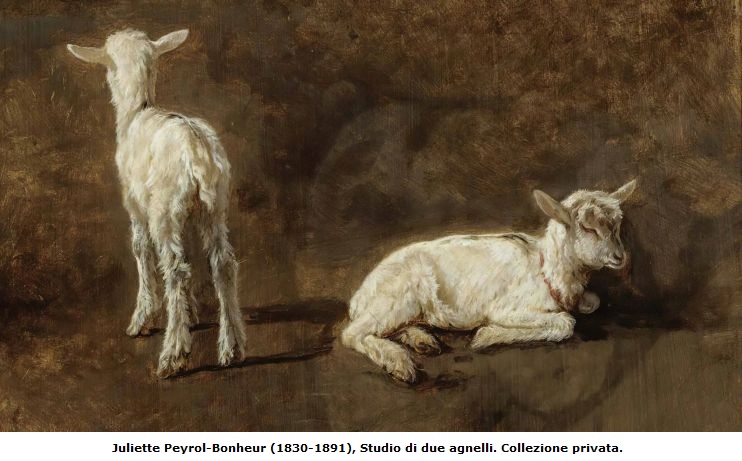

Importante è notare la modalità con cui questi devono andare e presentarsi nei diversi luoghi: «Vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada». Oltre a non avere mezzi che possano garantire la loro sussistenza – borsa e sacca –, il loro andare sarà faticoso: non avranno sandali.

Il tutto comunque è magnificamente espresso con questa immagine: «Come agnelli in mezzo ai lupi». Ed è proprio questa immagine che introduce direi proprio plasticamente il senso, la modalità e il fine del loro andare: «In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”». Si può dunque parlare, annunciare, proclamare, invocare la pace solo se si è disposti a essere senza sacca, senza borsa, cioè cibo e denaro, senza sandali e, ancora di più, se si è disarmati e disarmanti come degli «agnelli in mezzo ai lupi».

Non solo, c’è anche un ulteriore passaggio che può farci riflettere: la pace è qualcosa che si può offrire, ma non pretendere: «Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi».

Ma che cosa significa l’espressione «figlio della pace»? La parola «figlio» richiama l’ambito familiare, e all’interno di questo l’ambito educativo: per riconoscere il valore della pace, per poter accogliere la pace, bisogna prima essere stati educati alla pace, aver imparato che questa è un bene, è un valore. Se una persona o un popolo è cresciuto in un clima di odio, di violenza, di rancore, difficilmente potrà conoscere il valore della «pace» e persino conoscere o riconoscere che cosa questa significhi o comporti.

Un altro elemento importante di questo «invio» è poi il «rimanere»: «Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa». Si sottolinea così l’importanza della relazione, della reciproca conoscenza, dell’accoglienza dell’altro e della condivisione di cioè che si ha e si è. Anche questo è un aspetto della dimensione «pace».

Ma che succede se questi «inviati di pace» vengono rifiutati? «Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”».

Il rifiuto crea separazione, distanza; di fronte alla libertà dell’altro non si può agire imponendo il proprio pensiero o i propri valori di vita, ma questo non significa che tali valori non siano veri o, soprattutto, che vengano meno nella loro realtà di verità e di bene: il «regno di Dio» non lo si può eliminare o abolire, esso è comunque sempre «vicino». Dall’altra parte, però, il rifiuto della «pace» è autocondanna, è autodistruzione e l’invettiva che richiama l’immagine di Sodoma lo dimostra: «Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città».

Da tutti questi elementi possiamo dedurre che, secondo questa pagina evangelica, la pace è un bene interiore, che si può offrire, invocare su di un altro, che comporta un’educazione, una reciproca conoscenza e accoglienza, e che è frutto della libertà; la libertà di promuovere il proprio bene sapendo che è anche il bene dell’altro.

Ma portare una tale «pace» significa accettare di essere – secondo la logica di questo mondo – dei perdenti, dei deboli, degli indifesi, degli «agnelli». E purtroppo di «agnelli» così in questi ultimi anni ne sono morti tanti; le loro vite possono sembrare perse, i loro sforzi svaniti in un momento, ogni paese e nazione può enumerare i suoi; a volte hanno un nome, un volto, altre volte non si sa neanche della loro esistenza, ma il suono della loro voce è forte e non silenziabile: il loro annuncio è ineludibile e tiene costantemente acceso il fuoco di una speranza certa: «Il regno di Dio è vicino».